春日大社国宝殿

7月6日{日}甥っ子の車で朝、奈良奥山有料ドライブウエーを走行し、山焼きで有名な若草山{標高342m、}山頂展望台から眼下の奈良市内を一望した。春日大社、興福寺、東大寺などを眺めながら、まほろば、大和の国の風景に暫し浸った。

その足で春日大社・国宝殿で10時開館、しかも当日が初日である「究極の国宝・大鎧展」現存する国宝「鎧」の半数が奈良・春日大社に終結!を鑑賞した。

パンプレットによれば、「日本の甲冑には、様々な様式がありますが、これらは金工、漆工、染織など複数の分野にまたがる工芸作品の集合体で、日本の工芸技術の高さを、そして美意識を表した総合芸術といえます。

その甲冑の中でも、主に平安時代後期から、南北朝時代にかけて作られた「大鎧」は最も格式が高いものです。春日大社には日本を代表する甲冑の国宝・赤糸威大鎧{梅鶯飾}と国宝・赤糸威大鎧{竹虎雀飾}があり、この二領の大鎧には金工技術の粋を極めた絢爛豪華な飾金物が施されています。

本展覧会では天下に名だたる大鎧の双璧として知らるている青森県櫛引八幡宮の赤糸威鎧{菊一文字の鎧兜}と春日大社の赤糸威大鎧{竹虎雀飾}が史上初めて並列展示されるとともに、現存する国宝の甲冑類の半数が一堂に集まります。」(パンプレットより)

私からすれば、本来、鎧兜は戦闘から身を守る為の武具である、馬上から、刀を振り回したり、弓矢を放つ為に、鎧の脇腹には工夫がしてあるとは言え、重さ15㎏以上の鎧兜を着用しての戦いである。鉄砲の出現によって刀は武器としての役割を終え、太平の世になって美術品の道を歩む。

しかし甲冑は平安時代から権威の象徴とともに、防具より美術的価値に重きを置いたように思う。

私は弓道を趣味とするが、弓も同様である。7尺余りの長大なものを持って馬上から矢を放つ。両手を手綱から離し、動く馬の上からである。的中率も当然落ちる。片や洋弓は違う。5尺余りで持ち運びにも便利で、機能的であり、しかも和弓より飛距離も的中率も遙かに高い。

しかし日本武士は重藤の弓の美を含め和弓にこだわり今日まで来た。私は甲冑も同じと思う。

武器としての機能よりも、美意識を含めた日本人特有の精神性に重きを置いたものでなかろうか。そう考えるとパンプレットにある、「複数の分野にまたがる工芸作品の集合体で、日本人の工芸技術の高さ、そして美意識をあらわした総合芸術」の意味が解るような気がする。

それにしても素晴らしいものばかりであった。外は30度を超す暑さ。やはりインバウンド、外国人と鹿で溢れていた。

奈良で昼食後、京都から富山へと向かった。車を提供してくれた甥っ子に感謝、感謝である。

2泊3日の慌ただしい日程であったが充実した日々であった。

写真は、若草山山頂。国宝・赤糸威大鎧{竹虎雀飾}春日大社蔵

![250706083224660[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507060832246602-1024x758.jpg)

![250706103539128[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507061035391281-758x1024.jpg)

![250709085622122[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507090856221221-758x1024.jpg)

(2025/07/07)

第58回関西滑川会

7月5日{土}第58回関西滑川会{会長・千先久矩氏}の総会・懇親会がホテルグランヴィア大阪で開催されました。当日は気温35度を超す猛暑にも拘らず約70名の参加を得て親睦を深めました。

総会では役員改選で千先氏が再選され挨拶。水野市長、古城近畿富山県人会長、大門県議,嶋谷滑川高校長、土肥東京滑川会長と私の6人が祝辞を述べました。

いつも思うことですが、挨拶も6人目となれば、前者の方と重なるような挨拶では問題だから私はカットして構わないと申し上げ辞退していますが、何でもよいから。とのことで、了解し、当日の天気にちなみ、気温について少し話しました。

日本で最高気温を観測したのは、昭和8年{1933}7月25日、山形市で40・8度である。この記録が破られたのは、平成19年{2007}8月16日、埼玉県熊谷市・岐阜県・多治見市の40・9度である。僅か0・1度のことだが実に74年ぶりであった。

しかし、この記録が破られたのは、平成25年{2013}8月12日、高知県四万十市で41度を記録する。6年で記録更新である。

しかし、この記録が破られるのは、平成30年{2018}7月21日、熊谷市と浜松市で41・1度を記録。まさに僅か0.1度であるが5年で更新である。これが国内での最高気温でそれから、今年はすでに7年目である。気を付けなければならない年かもしれない。国連のグテーレス事務総長は地球沸騰化と表現した。つまり確実に地球温暖化が進行していることを話した。

また、国内での最低気温は、明治35年{1902}1月25日北海道旭川市で-41度を記録した。実はこの日に、青森県八甲田山で青森連隊と弘前連隊の雪中行軍中210名の兵士の内、199名が凍死した日である。当時の旭川の人口は約14万人。当時の暖房は薪ストーブである。

現在の旭川市の人口は約32万人。暖房はエアコンで室外機から出る熱風。車の排ガス。工場から出る排煙等を考えると、旭川で-41度を観測することはもうないと思われる。最高気温と最低気温の寒暖の差は実に80・1度である。こんな国は世界にそうないと思う。

そして寒暖の差があるから脳が刺激され日本人は頭の良い民族である。と話しました。因みに、先進国といわれる国の首都の緯度を見ると、例えばサミット7か国、東京は北緯35度、ワシントン38度、ローマ41度、オタワ45度、パリ48度、ロンドン51度、ベルリン52度、これにモスクワは55度、である。つまりサミット参加国は東京より緯度は北である。1年中温暖な気候の所には先進国はないのである。こんな話を与えられた時間の中でしました。

懇親会は、竹原市議会議長の発生で乾杯し和やかな雰囲気でスタートし、余興として、役員の歓迎アトラクション、石田県人会副会長の歌謡ショー、県人会おわら教室の「越中おわら節」会員による「新川古代神」踊り、抽選会等多彩な企画で実に楽しいひと時でした。

宴もたけなわの中、青山市議会副議長と近堂副会長が関西滑川会と滑川市の発展を期しエールの交換が行われました。最後に全員で「ふるさと」を合唱し再会を楽しみにお開きとなりました。

尚、昨年同様「ふるさと」の歌詞の4番目に私の駄作が歌われたのには汗顔の至りでした。それにしても千先会長のアイデアと指導力には感心します。

私の駄作「ふるさと」の4番目の歌詞は次の通りです。

稲穂なびく かづみ野 清き流れ 早月

有磯の海に ほたるいか 忘れがたき ふるさと

写真は、挨拶する千先会長。私。ほたるいか網起こし。

![250705110945550[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507051109455501-1024x758.jpg)

![250705115043304[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507051150433041-1024x758.jpg)

![250705134214201[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507051342142011-1024x758.jpg)

![250709164320006[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507091643200061-758x1024.jpg)

(2025/07/07)

一休寺 {酬恩寺}

7月4日乃木神社見学後、今日の最後の拝観場所は京田辺市の一休寺である。

とんち話で有名な一休宗純和尚が晩年を過ごしたお寺ですが、鎌倉時代妙勝寺として創建。その後、戦火に遭ったが、一休和尚が康正年間{1455ー56}に再興。酬恩寺と号した。

苔に覆われしっとりとした風情のある境内には本堂、方丈の間、虎丘庵などとともに、禅宗独特の枯山水庭園もあった。そんなに広い庭ではないが、典型的な江戸時代の禅苑庭園で、江戸時代初期のものとしては第一級と言われている。作庭は石川丈山など3名の合作と言う。眺めているだけで、何となく心が落ち着くから不思議である。

また、方丈の間は江戸時代の慶安3年に加賀3代藩主前田利常の寄進により再建された。利常は天和元年{1615}大阪夏の陣で大阪に向かう途中当寺に参詣したという。

また、一休和尚の出身寺の京都紫野・大徳寺へ毎日通う時に使用した「輿」が展示してあった。一休寺から大徳寺まではかなりの距離である。輿に乗ってとは云え時間を要したと思う。

一休さんと言えば「とんち話」が有名である。これを聞いた殿様が「屛風の絵の虎を縛ってくれ」と頼みました。勿論、絵の虎が出てくる筈はありません。一休さんは「縄を用意して下さい」と言い「虎を屛風から追い出して下さい」と頼みます。殿様は、「虎は出せない」と言うと一休さんは、「出てこない虎を縛ることは出来ません」と答えました。これに殿様は感心したと言う。

また、境内にある橋の袂に表札があり「このはし、わたるべからず」とあり、私は橋の真ん中を渡りました。いずれも一休さんに関する有名な話です。記念館も見学したが、加賀藩が一休寺の再建に何故尽力したのかは、チケット売り場の人に聞いても分からなかった。

私の勝手な解釈ですが、加賀藩2代利長に子がなかった為、異母弟の利常に家督を譲った。その恩を利常は生涯忘れなかったという。利長は隠居後、高岡城で過ごしここで亡くなります。そのため利常は利長の立派な墓所を建て、その菩提寺として高岡山瑞龍寺を建立した。これが現在国宝に指定され、曹洞宗であり、禅宗である瑞龍寺である。

戦国の武将は徳川家康を初め宗派を問わず多くの寺院を庇護した。禅宗の一致点があるものの、この流れの中でのことでないだろうか。見学後夕闇迫る中、甥っ子の車で宿泊先の彼の家に向かった。

運転してくれた彼に感謝です。

写真は、虎の屛風。橋の真ん中を渡る私。枯山水の庭園。

![250704145917395[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041459173951-1024x758.jpg)

![250704152428370[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041524283701-1024x758.jpg)

![250704145309819[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041453098191-1024x758.jpg)

(2025/07/05)

伏見乃木神社

桃山御陵参拝後、近くの乃木神社を参拝した。乃木神社は全国に7か所ある。

神社建設の理由はほぼ同じで、明治天皇への忠誠心や日本史上最後の殉死とも言える夫妻の死を悼み創建されている。伏見乃木神社は、明治天皇御大葬の明治45年9月13日の大葬に、京阪電車の代表として参列した村野山人取締役は、乃木大将の一周忌を期して京阪電車を退職し乃木神社の建立に残りの生涯と私財を奉じられた。

建設場所はやはり明治天皇の御傍ということでこの地が選ばれたのであろう。境内には乃木夫妻を合祀した乃木神社,大将が少年期を過ごした下関市長府の旧乃木邸を移築した建物。乃木大将の胸像。

また、日露戦争当時、中国東北区柳樹房で乃木大将が指揮を執り、第三軍司令部として使用された家屋を村野氏が現地に赴き、所有者と家屋の買付交渉を行い、譲渡許可を得て解体し資材一切をここに運び移築して記念館とされた。乃木大将寝室は当時のまま今に伝えている。

実に質素な寝室であった。外見は一瞬、水師営会見場と間違うほどよく似ていた。

当時の中国の農村によくある家屋の風景であろう。そして、「水師営の会見」の歌の歌詞にある「庭に一本棗{ひともとなつめ}の木」と歌われた棗が植樹してあった。

昨年、下関長府、そして東京の乃木神社。それ以前には西那須野乃木神社も参拝しましたが、それらも含め伏見乃木神社以外の他の6か所の乃木神社を簡単に紹介します。

函館乃木神社

大正元年{1912}に社団法人函館教育会が乃木将軍の百日祭を行ったことが始まりで、

その後、大正5年有志が相寄り乃木神社を創建し、乃木将軍と妻の静子を祀り、夫婦和合の神として信仰されているという。

室蘭乃木神社

正式名称は「御傘山神社」と言い乃木が函館の御傘山神社を崇敬していたということから、その末社として、乃木夫妻を祀る神社として建立された。

西那須野乃木神社

明治24年{1891}この地に農地を求め別邸を建てて滞在した。「農は国の大本なり」とし、自ら鍬を手に畑を耕し、農業を実践しました。乃木は別邸での生活を通じて地元住民と接して交流し、地域に溶け込んでいたという.夫妻の殉死後、その遺徳を偲び、地元の人々の要望により、農業を行った地に乃木神社が創建された。

東京乃木神社

港区赤坂8ー11-27に乃木の私邸があります。明治天皇に深く忠誠心を誓い、天皇崩御の際に夫妻が殉死した処でもあります。その忠誠心と武勲を称え、乃木邸を訪れる人が絶えなかったことがきっかけになり、中央乃木会が組織され,大正5年{1916}その武勲と忠誠心を称え邸内に祀られたのが乃木神社の始まりです。

善通寺市乃木神社

明治31年善通寺市に新設された陸軍第11師団の初代師団長として着任した縁があり、その忠誠心に感銘を受けた人々が夫妻を祀る神社として、護国神社内に創建した。

下関市長府乃木神社

乃木は幼少期を長府で過ごし彼の郷里とも言える場所です。夫妻の殉死を悼み大正5年{1916}乃木邸の敷地内に創建されました。

この様に、各地に乃木神社があるのは、忠誠心と夫妻の殉死が赤穂浪士討ち入りと重なり、日本人の心を揺さぶるのであろう。それ故、今日まで長く語り伝えられているのと思う。

写真は、乃木神社。柳樹房の旧第三軍司令部。乃木大将の胸像。移築された長府の乃木邸。

![250704112350720[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041123507201-1024x758.jpg)

![250704115825590[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041158255901-1024x758.jpg)

![250704121214384[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041212143841-758x1024.jpg)

![250704112855732[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041128557321-1024x758.jpg)

(2025/07/05)

京都伏見桃山御陵

よもの海 みなはらからと思う世に など波風のたちさわぐらむ 明治天皇

みがかずば 玉も鏡もなにかせむ 学びの道も かくこそありけれ 昭憲皇太后

7月4日{土} 8時16分富山発{つるぎ}で京都へ。奈良線に乗り換え、桃山駅11時下車。ここで迎えの甥っ子の車で桃山御陵を訪ねた。

桃山御陵とは、明治天皇の御陵で東西127m 南北155m、上円下方の形で、それぞれに3段に築成。下段の方形壇は1辺約60m。上段の円丘部の高さ6,3m、表面には、さざれ石が敷かれている。御陵の東に一回り小さい昭憲皇太后の東陵がある。

私は、今回初めて知ったのであるが、この他、桓武天皇柏原陵、後花園天皇陵の計4人の陵がある。

特に明治天皇は「生まれ故郷である京都の地で眠りたい」という天皇の生前の意思でこの地が選ばれたという。第123代大正天皇と貞明皇后,第124代昭和天皇と香淳皇后は東京八王子市にある武蔵陵墓地であり、桃山御陵同様上円下方形である。

形状は、時代によって異なるが、古くは円墳や前方後円墳などの高塚式の広大なものが多く、中でも仁徳天皇陵は、三重濠を巡らす前方後円墳で、面積約46万4千㎡を有する最大規模である。仏教等の影響により火葬も行われたことから、陵墓の規模は小さくなり、平安時代末期からは方形堂、多宝塔、石塔などを用いて寺院に葬ることが多くなった。

孝明天皇が慶應3年{1867}に崩御すると、神仏分離の影響から、山陵の復活を望む運動が起きたという。陵は天智天皇陵の付近に造営する意見もあったが、皇室との関係が深く「御寺{みてら}」と呼ばれた「泉涌寺」が反対し、結局、境内に、後月輪東山陵{のちのつきのわのひがしのみささぎりょう}として円丘土葬で造営された。

これは江戸時代初期の光明天皇から昭和天皇まで埋葬方法は伝統的な土葬の形式を踏襲して来た。しかし、宮内庁は2013年に当時の天皇皇后両陛下の意向を受けて、将来の天皇の埋葬方法を火葬に変更する方針を発表しました。

さて、明治天皇は生涯9万3千首を超える和歌を詠んだという。冒頭の歌はその一つである。明治37年日露開戦を前に戦争を憂慮する心情である。

昭憲皇太后も3万首を超える和歌を詠んでいる。冒頭の一首は明治9年{1876}東京女子師範学校{御茶ノ水女子大学}に下賜された和歌である。

また、昭和天皇が太平洋戦争回避止むなしに至ったとき、明治天皇の「よもの海・・・・」を引用されたという。また、敗戦の翌年昭和21年{1946}1月の歌会始めで詠まれた「ふりつもる、深雪{みゆき}に耐えて色あせぬ 松ぞ雄々しき 人もかくあれ」この歌に、多くの国民が励まされたという。

昭和天皇が大正13年{1924}摂政宮当時、11月3日北陸地方における陸軍特別大演習御統裁のため金沢駅より石動駅へ行啓。

また、10日金沢駅より富山へ行啓.この時詠まれた有名な御製が「立山の 空にそびゆる雄々しさに ならえとぞ思う 御世の姿も」

県では御製碑建立を計画し、立山三ノ越に建立し、東京音楽学校教授・岡野貞一氏に作曲を依頼する。岡野氏は、文部省唱歌「故郷」や「朧月夜」など多数の名曲を作曲した人である。東京富山県人会では、今でもこれを「立山の賦」として出席者全員で合唱している。

私が訪れた7月4日は、気温30度を越す真夏日だあったが、暑さのせいか幸い観光客は殆どいなかった。御陵へ直行する約220の階段は余りにも急なため、迂回し東陵から御陵と回り階段を降りた。結果的にこれが幸いして、回り道は少し坂道とは言え、鬱蒼と生い茂った樹木を通り抜ける心地良い風と緑陰。静寂の中で、小鳥の鳴き声と砂利を踏みしめる音しかしない空間。これが神域というものなのかも知れない。

帰り階段を降りたところで、京都市内の大学生の空手部部員4人が階段を利用してトレーニングに励んでいた。出会ったのはこの程度の人だけであった。明治天皇は慶應3年{1867}1月9日14歳で即位し、以後、大政奉還から鳥羽伏見の戦いのあと、明治2年{1869}2月9日、後の昭憲皇太后になる一条美子{はるこ}と結婚。廃藩置県から西南戦争、日清・日露の戦争と、まさに激動の時代を生き抜き明治45年7月30日61歳で波乱の生涯を終えた。陵墓位置は旧伏見城本丸跡で墳丘は天守閣南にあたる。

司馬遼太郎の「坂の上の雲」の冒頭「誠に小さな国が、開花期を迎えようとしている・・・・」

明治天皇の生涯もまたこのような時代であったことを重ね合わせ考えるひと時であった。

参考まで

明治天皇 嘉永5年{1852} 11月3日生まれーー明治45年{1912}7月30日 61歳崩御

昭憲皇太后 嘉永2年{1849}5月9日生まれ―ー大正3年{1914} 4月9日64歳崩御

写真は、御陵案内図。220段余りの急な階段。桃山御陵。

![250704125104229[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041251042291-1024x759.jpg)

![250704124705254[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041247052541-759x1024.jpg)

![250704124001045[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041240010451-1024x759.jpg)

(2025/07/05)

厚労省と経産省

厚労省

6月26日上京の折、厚労省のメンバーと夕方懇談した。

彼らは以前県の厚労部門に出向していた人々で、現在はそれぞれ重要なポストで活躍しておられる。

今回は、かって厚生部長{医師}くすり政策課長{薬剤師} 労働課長{事務職}とそれぞれ違ったキャラクターの3人が集合した。私が飲んべいである事を知っていることから、全国の銘酒38種類が揃っている店が用意されていた。馬刺しから始まり、マグロを含めた刺身の盛り合わせ、ブリのしゃぶしゃぶなど満足する内容であった。

富山の銘酒もあり、すすめられたが、富山へ帰れば吞めることから他県の銘酒ばかり飲んでいた。結果的にどの酒がどんな味かは分からずに終わった。やはり私は本当の酒飲みでは無い様である。

それにしても、宿泊ホテルまで送迎してくれるし、特に感激したのは、終盤になって、いつもお世話になっている気持ちとして、THANK YOU!と記したスイーツの盛り合わせが出てきたことである。本省に戻られて10年以上経過しているにもかかわらずこの接待には感激した。

経産省

6月27日午前11時経産省に藤木俊光経済産業政策局長を訪ねた。

氏は7月1日付けの人事異動で事務次官に内定した人である。上京のする前日25日北日本新聞で次官内定が報じられ、メールで内定祝いを送ったところ、すかさずお礼のメールがきた。

氏は大変律儀で温厚な人柄である。2005年5月から2008年3月末まで富山県に出向され、商工労働部長・知事政策室長を務められ私とはその時からの知人です。

26日上京中に、いかに知人であろうと、人事移動の事務引継ぎで多忙で無理と思いつつ27日午前中面会可能か打診した。

ところが11時から11時30分まで時間を割いて頂いた。考えてみたら28日、29日は土曜、日曜と休みである。にも拘わらず30分も時間を割いてくれたことに感謝すると同時に私の強引さには反省しきりである。

次官内定をお祝いし更なる活躍を期待する会話が主であり、あっという間の30分であった。今後この局長室に入ることはないだろうが、次回は次官室で会えることを楽しみに部屋を後にした。いつも感心することだが、エレベーター前まで見送ってくれることである。

迎え3割、送り7割という言葉を思い出す。それにしても知人・友人達がこうして活躍している姿を見ることは本当に嬉しいことである。

写真は、厚労省のメンバーとTHANK・YOU!と書かれたスイーツの盛り合わ せ。経産省藤木局長{7月1日から次官}

![250626205254209[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506262052542091-1024x759.jpg)

![250626205535691[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506262055356912-1024x759.jpg)

![250627111635081[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506271116350811-1024x759.jpg)

(2025/06/29)

花しょうぶ

足首を 払いて通る 花しょうぶ 一茶

滑川市内には、海の海浜公園 市街地の行田公園 丘陵地の東福寺野自然公園と大きな公園は3か所ある。中でも行田公園は、公園の真ん中を「中川」が流れ、自然の姿を出来るだけ残し,余り人の手を加えないようにしている。

それによって苔むして鬱蒼とした樹木が生い茂り、昼なお暗く、果たしてこれが市街地の中にあるのかと思うくらいの公園である。

また、公園の中には、平成の名水百選にも選ばれている「行田の沢清水」が自噴している。

さて、この公園の「花しょうぶ」は、静岡県掛川市在住の斉藤通治氏{ 加島町出身}から35種類、1万5千株の寄贈を受け、昭和49年7月1日移植されました。現在では、88種類、約4万5千株の花しょうぶが咲き誇っています。

それ故、この季節になると市民の憩いの場として、内外から多くの人が訪れる。私が行ったのは6月24日、盛りを多少過ぎていたとは言え、午前8時過ぎ丁度雨上がりでしっとりと一服の清涼感のある風景であった。

日本には数多くの花の種類があるが、日本を原産とする植物のうち、純粋に日本人の手によって世界に類を見ないほどに育成されたものとしては、「花しょうぶ」の右に出るものはないと思う。

いずれにしても、中川のせせらぎと、雨上がりの「花しょうぶ」一服の絵になるし、こんな素敵な公園が市街地の真ん中で身近な所にあるとは有難いことである。

「アヤメ」「カキツバタ」「花しょうぶ」の違いを記します。

・花の種類 ・花びらの模様 ・生育の場所

「アヤメ」 花びらの基部・網目模様 乾燥した場所

「カキツバタ」 花びらの基部・白い筋 水辺

「花しょうぶ」 花びらの基部・黄色い筋 水辺

![250624090216180[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506240902161801-1024x759.jpg)

![250624085523706[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506240855237061-759x1024.jpg)

(2025/06/24)

高輪・泉岳寺

風さそう 花よりも我はまた 春の名残りを いかにとやせん

浅野内匠頭長矩 {戒名・冷光院殿吹毛玄利大居士}

陰ながら 松の下枝に連なりて ともに御法の 道につかえん

妻・阿久里 {戒名・瑶泉院殿良瑩正燈大姉}

増上寺と同地域にある泉岳寺に6月12日行った。ご存知赤穂浪士の主君浅野内匠頭夫妻と四十七士の墓所がある。泉岳寺は曹洞宗の寺院で、慶長17年{1612}に門庵宗関和尚{今川義元の孫}を拝請して徳川家康が外桜田に創建した寺院。

しかし、寛永18年{1641}の寛永の大火によって焼失。そして現在の高輪の地に移転した。時の将軍家光が泉岳寺の復興がままならない様子を見て、毛利・浅野・朽木・丹羽・水野の五大名に命じ、泉岳寺は出来上がった。浅野家と泉岳寺の付き合いはこの時からで、以後浅野家の江戸における菩提寺とした。

家老大石内蔵助を頭とした47人の武士が元禄15年{1702} 12月14日吉良邸に討ち入り、本懐を成就した。その後、赤穂浪士たちは亡き主君に報告すべく内匠頭が眠る泉岳寺へ吉良の首級を掲げながら、吉良邸から約10㎞、雪道を約3時間かけて徒歩で泉岳寺へ向かったという。

また、義士たちは逃げ隠れすることなく幕府に自分達の行いを報告し、討ち入りの翌年元禄16年{1703} 2月4日に四大名{細川・松平・毛利・水野}家にて切腹となった。この事件は、今日でも多くの日本人の心を掴んで放さないものとなっている。

それはこの中に昨今の日本人から失われつつある「義」や「忠」という精神が貫かれているからだろう。

さて、一般的に泉岳寺は赤穂浪士のお墓があることで有名ですが、パンフレットによれば、創建時は七堂伽藍を完備して、諸国の僧侶二百名近くが参学する寺院として、また曹洞宗江戸三か寺並びに三学寮の一つとして有名を馳せていたという。

その寺風は引き継がれ、人数は少ないものの、大学で仏教を学びつつ泉岳寺で修行を勤めるという若い修行僧が現在もいるという。

実際、赤穂義士記念館や墓所入り口での対応は若い僧侶であった。しかし、感心したのはやはりインバウンドの時代である。若い僧侶は英語がペラペラであった。墓所では入場料の替わりに線香代金として300円払い、火のついた約90本の線香を頂き、約50基あるお墓に各自の判断で線香を供える。こんな難しい説明を外人に英語で話すのだから驚きました。

それにしても墓前に添えてある線香の本数で人気の度合いが分かるから面白い。やはり大石内蔵助と息子、大石主税、朝野内匠頭が圧倒的に線香の数が多かった。特に主税は若干数え16歳と年齢も影響していると思われる。以前主税の墓石の上の方が削られると問題になったが、確かにそのように思った。

また、大石親子の二人だけの墓石には覆いがあった。尚、47名のお墓に加え、本人が討ち入りを熱望したものの周囲の反対にあい討ち入り前に切腹した菅野三平の供養墓{明和4年{1767}9月建立} があり、義士としての墓碑は48墓である。

いずれにしても、討ち入りから300年以上経っても12月になると赤穂浪士や忠臣蔵が話題になる。それが日本人なのだろう。また徳川家の菩提寺は浄土宗増上寺である。しかし、泉岳寺は曹洞宗である。宗派の違いを超えて寺院の再建や庇護する姿勢にも関心を持つた。

大石内蔵助辞世の句

「あら楽し 思いは晴るる身は捨つる 浮世の月にかかる曇なし」

写真は、泉岳寺山門。浅野内匠頭墓所。大石内蔵助墓所。大石主税墓所。

![250612110403101[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121104031011-1024x759.jpg)

![250612112242695[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121122426952-759x1024.jpg)

![250612111715519[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121117155191-759x1024.jpg)

![250612111944558[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121119445581-759x1024.jpg)

(2025/06/14)

文科省友人

11日夕、文科省友人達と2月以来の懇談をしました。これは、平成16年から滑川市が文科省の25歳前後の研修生を2週間から3週間ほど、昨年まで21年間受け入れています。

しかし、新型コロナで3回、東日本大震災で1回派遣が中止になりましたのが、今日まで引き継がれ計17名受け入れています。それが15年程前「文科省ナカヤ会」を作るから、私が上京の折、集まろうとなり年に1-2回懇談会を開いています。

平成16年初めて受け入れた1期生は、3月まで山梨県教育長を勤め、4月から文科省の課長として本省に戻った人や、3月までスポーツ庁の課長が4月から本省の課長になった人などが当日集まりました。

現在、都道府県の教育委員会等の管理職として出向している人,或は海外へ赴任している人など多彩な顔ぶれの集まりです。それ故、全員が揃うことは難しいですが、常時7-8人が集まります。この青年たちが、明日の文部行政を背負っていくことを思うと、頼もしくもあり、心もとない様に感じたりもする。

そしていつも申すことですが「官僚としての矜持を忘れるなかれ」かって遣隋使や遣唐使は、命がけで荒海を越え、隋や唐の律令制度や仏教や新たな文化を吸収し「国つくり」に務めた彼らの「志」に思いを馳せ、公務員になった時の初心を忘れてはならないと、人生のささやかな先輩の一人として彼らに申し上げ激励しました。

そして、各人の近況を語り合いながら話に花を咲かせました。また、各省庁にも都道府県や市町村に派遣する研修制度がありますが、この様に歴代の研修生が一堂に会する機会があるのは多分この会だけだろう。とのことでした。

名残を惜しみつつ一層の活躍を祈りつつ散会しました。

![250611212019211[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506112120192112-1024x759.jpg)

(2025/06/13)

芝・増上寺

人の一生は 重荷を負うて遠き道を行くがごとし。

急ぐべからず 不自由を常と思えば不足なし・・・・家康公 遺訓

6月11日上京の折、増上寺を訪ねた。増上寺は、法然上人の教えを受け継ぐ浄土宗八總の大本山の一つです。

明徳4年{1393}浄土宗第八祖酉誉{ゆうよ}聖聰上人により、江戸貝塚{現・千代田区紀尾井町}に創建されました。慶長3年{1598}現在地に移転しました。その頃の増上寺住職であった源誉存応上人に深く帰依した徳川家康により、伽藍が整備され、徳川将軍家の菩提寺として繫栄しました。

しかし、戦災により伽藍や多くの歴代将軍の霊廟が焼失しますが、戦後に多くの堂舎が再建されました。そして今回、徳川家康寄進の三種の大蔵経がユネスコ「世界の記憶」国際登録記念企画展の三大蔵展として開催されました。

大蔵経とは、「八万四千」とも喩えられる膨大な数の釈尊の教えを伝える仏教聖典のことで、仏教における「記憶」の総体と評することができます。古代インドに誕生した仏教では弟子たちの記憶する釈尊の教えが口伝えとなって聖典を形成し、更には文字に記して伝承されてきました。

インドから中国に伝わり漢訳された聖典はリスト化され、やがて木版印刷による「大蔵経」が誕生する。大蔵経は文明の高さを物語る一つの象徴であり、東アジアの各時代、各地域において幾たびか編纂されました。

鎌倉時代以降、日本にも、幾つかの大蔵経がもたらされます。その大蔵経の価値に着目していたのが徳川家康でした。家康は日本にもたらされていた大蔵経のうち、三種{宋版 元版 高麗版}を取得し、徳川家の菩提寺と定めた増上寺に寄進しました。

人類の歴史は大切に伝承されてきた数々の「記憶」によって築かれています。私は、本物の大蔵経を眺めても仏教そのものも良く理解できない素人ですが、釈迦の弟子たちが、その教えを口伝えし聖典を形成し、さらに文字に記して伝え、インドから中国に渡り漢訳され、そして木版により、大蔵経を完成させた。そして、その価値に着目した家康によって、宋版・元版・高麗版が収集され増上寺に寄進される。このエネルギーに驚きます。

この貴重な「大蔵経」や家康自筆の書状など、日頃目にすることの出来ない資料を見て多少の興奮を覚えました。

また、境内に徳川将軍家の墓所がありますが、かっては、壮厳な霊廟が増上寺大殿の南北に建ち並んでいたという。しかし、昭和20年の空襲で大半が焼失し、その後、現在地に改葬された。

増上寺には、2代秀忠・妻お江の方夫妻合祀の墓所{石塔} お江の方はご存知の織田信長の妹・お市の方の三女で長女は秀吉の側室茶々である。6代家宣夫妻合祀{青銅製}。7代家継{石塔}。9代家重{石塔}。12代家慶{石塔}。14代家茂{石塔}。静寛院和宮{青銅製}。など6人の将軍,皇女和宮を含め5人の正室、5人の側室のほか歴代将軍の子女など多数が埋葬されている。どの墓所にも誰が添えたかお花と線香があった。

参考まで、上野・寛永寺には、4代家綱。5代綱吉。8代吉宗。10代家治。11代家斉。13代家定。の6人の将軍。初代家康は久能山東照宮と日光東照宮。3代家光日光輪王寺大猷院{だいゆういん}。15代慶喜・谷中霊園にそれぞれ埋葬されている。

経典に寄せた家康の思い、寺院の建立や寺院を庇護し,念持仏を持ち歩いた戦国武将の心境。、婚約者が内定しながら、公武合体の時流に翻弄された皇女和宮。2代秀忠の妻・お江の方など、増上寺宝物企画展と徳川将軍家墓所の意義ある見学であった。

写真は、増上寺大殿。静寛院和宮の墓所。2代秀忠と妻お江の方の墓所。

![250611101749958[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506111017499581-1024x759.jpg)

![250611115455918[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506111154559181-1024x759.jpg)

![250611115659502[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506111156595021-1024x759.jpg)

![250614091517366[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506140915173662-759x1024.jpg)

(2025/06/12)

第24回清水寺貫主森清範猊下講演会

飛び習い 青田の上の 燕の子 麦水

5月25日{日}午後3時30分より、恒例の京都清水寺貫主森清範猊下をお迎えしての市民文化講演会{主催・滑川音羽の会会長・中屋一博}が「我がこころ 鬼も仏もすむなり」を演題に300名余の多数の来場者のもと盛会理に開催されました。

当日は朝から小雨模様でしたが、講演会が始まるころには晴れ上がり青葉・若葉が色鮮やかに会場を包みました。当日富山駅へお迎えに行き1年ぶりの再会を共に喜び合いましたが、ホームを歩くお姿は足取りも軽く、とても85歳とは思えない元気さには私も驚きました。

さて、冒頭私は挨拶で平成10年、故・石倉宗一氏のご尽力で第1回の講演会が開催されてから早いもので、もう27年になります。しかし、コロナ禍で2度、ご本人のご都合で1度計3度開催できませんでしたので、今回は24回目です。

でも24回も同一地区で開催しているのは滑川だけだそうですから本当に有難いことです。と話しました。

そして清水寺中興の祖と言われ、森猊下の師であり、本日、前講を頂く清水寺執事大西英玄氏の祖父である大西良慶和上について話しました。和上は昭和58年2月15日「涅槃の日」に109歳の長寿と長命で示寂されましたが、昭和20ー30年代に何度か滑川で宿泊され、その足跡は色紙や掛け軸となり市内の公民館等に掲げてあります。

また、その年月は不詳ですが「滑川行」と題し漢詩を詠んでおられます。{別掲}

その時から清水寺とご縁があり、それが森猊下、そして和上のお孫さんである大西英玄さんへと引き継がれてきていることに、改めて滑川と清水寺とのご縁を感じることなど話しました。

講演は、まず前講として演題はありませんが大西様から、昨今の体験の中から、約20分お話がありました。次いで、森猊下から「我がこころ 鬼も仏もすむなり」の演題で1時間にわたり時々ユーモアを交え大変分かりやすく話されました。会場からは来年も是非との声が寄せられ、主催者として安堵しました。

その後、会場を厚生連滑川病院中庭に移し,了安の墓石に清水寺の音羽の滝の水を竹筒に入れてわざわざ持参された水を墓石に掛け読経を読まれました。

了安・安静親子もきっと草葉の陰で喜んでいることと思います。これにまつわる孝徳泉の民話は昨年書きましたので今回は省略します。読経終了後、猊下は「全国色々の所へ講演に行きますが、病院の中で、読経をあげるのはここだけです」と笑いを誘われます。

その後、宿泊先で音羽の会メンバーと懇親を深め、翌朝我が家にお立ち寄りになり、しばし、歓談しました。その時私は、ロシアとウクライナの戦争に触れ、バチカンのローマ・カトリック教会新教皇レオ・14世は和平の会談の場を提供しても良いと述べられました。

私は、ロシア正教もウクライナ正教も同じカトリックである。両国の司祭をバチカンに招き、ここで世界宗教者会議を開催して世界に向けて和平へのアピールすべきでないか。それを提案できるのは森猊下しかいない。と申し上げました。

明快な回答は得れませんでしたが、2時間余りの滞在後、お二人は元気で京都にお帰りになりました。

「滑川行」

残雪連峰有別天 残雪の連峰別天有り

風吹新樹景光鮮 風新樹に吹き景鮮やかなり

挿苗未了忙人馬 挿苗いまだおわらず

我亦欲耕大福田 我もまた大福田を耕さんと欲す

「大西良慶選集」第3巻 昭和60年刊{便利堂}

写真は、挨拶する私。講演中の森猊下。大西英玄執事。我が家にて。

![250525153236935[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251532369351-1024x759.jpg)

![250525163745068[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251637450681-1024x759.jpg)

![250525154011396[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251540113961-1024x759.jpg)

![250525145808152[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251458081521-1024x759.jpg)

![250529055707427[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505290557074271-759x1024.jpg)

(2025/05/26)

第68回東京滑川会総会・懇親会

一点の 偽りもなく 青田あり 山口誓子

5月24日{土}午前11時より東京滑川会{会長・土肥正明}総会・懇親会が大手町サンケイプラザで約75名の参加を得て、盛大に開催されました。

総会は土肥会長の挨拶で始まり諸議案が滞りなく承認された後、私を含めた来賓の紹介があり、そのあと「生涯現役・人は生涯進化成長する」をテーマに講演者は「{一社}LIFE・OF・LIFE協会」原田あつ子代表理事です。

彼女は昭和女子大を卒業後渡米、日本ではまだ馴染みのなかった「エアロビックス」をマスターし日本に持ち込んだ、いわば先駆者の一人だそうです。

故に、自ら現在69歳と名乗り、その年齢とは思えない若々しい容姿は、エアロビックスで作り上げたものであり、我われにも簡単な健康法を指導されました。また、小麦、サラダ油,砂糖、乳製品は控えたほうが良いとのアドバイスを頂きました。

実は、彼女は私と同じ滑川市加島町2区出身で小さい時から知っていました。彼女が獅子舞に出た時、私に教えてもらったことも覚えていました。もう60年も前のことですが、幼い時の面影があり話が弾みました。

12時から懇親会に入り、来賓の水野市長、蓑口富山県首都圏本部長代理、東・東京富山県人会連合会専務理事から挨拶があり、次いで千先関西滑川会会長が乾杯し和やかに懇親に入りました。

初参加者の紹介がありましたが、4月に滑川市博物館で開催された高島高展で講演された伊勢功治さんも挨拶に立ち、高島高について話されました。

余興はいつものことながら、会員による郷土の民謡「新川古代神」と「越中おわら節」が披露されました。また、じゃんけん大会での勝者には、話題のお米、しかも滑川の「コシヒカリ」がプレゼントされるなど,いやが上にも会場は盛り上がりました。

最後に「滑川市の歌」と「故郷」を全員で合唱。竹原市議会議長と上田東京滑川会前会長よりそれぞれエールの交換があり、常田副会長の閉会の辞で幕を閉じました。

いつも思うことですが、遠く故郷を離れていても、故郷を忘れることなく、ふるさとの発展を願っておられる方がおいでになることは本市にとって本当に有難いことです。

写真は、挨拶する土肥会長。講演する原田{旧・民谷}あつ子さん。

![250524110724722[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505241107247221-1024x759.jpg)

![250524112627183[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505241126271831-759x1024.jpg)

![250528111146768[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505281111467682-759x1024.jpg)

(2025/05/25)

静嘉堂文庫美術館

5月23日上京の折、東京丸の内にあるこの美術館を訪ねた。

三菱の創業者である岩崎彌太郎の弟である岩崎彌之助{1851–1887}が廃藩置県や廃仏毀釈で美術品が海外を含め散逸することを憂慮し収集し、その子、小彌太{1879-1945}に引き継がれ、親子二代によって創設・拡充され国宝7件、重要文化財84件、約6500件の東洋美術品、約20万冊の古典籍を収集し収蔵した。

明治25年東京駿河台の岩崎彌之助邸内に美術館を創設。次いで、小彌太が高輪邸に文庫を開始し、活動が継続されました。

1940年{昭和15}財団法人静嘉堂を設立。小彌太没後の1946年{昭和21}、その遺言によって、国宝,重要文化財を中心とする美術品が孝子夫人から財団に寄贈されました。

1992年{平成4}静嘉堂創立100周年を記念し、静嘉堂文庫美術館を新設。2021年{令和3}6月まで、世田谷区岡本の地で展覧会が開催されていましたが、創設130周年の2022年{令和4}10月岩崎彌之助が美術館建設を願っていた東京丸の内の地で、重要文化財の明治生命館1階で展示活動が始まりました。静嘉堂の名称は中国の古典「詩経」の大雅、既酔編から採った彌之助の堂号で、祖先の霊前への供物が美しく整うという意味です。{パンフレットより}

美術館所蔵の中で特に有名なのは国宝、「曜変天目」といわれる一腕です。私の見た感じでは直軽約10㎝程、高さ約7-8㎝程度の小さな茶碗でした。

パンフレットによれば、静嘉堂の「曜変天目」は「稲葉天目」とも言われる。健窯 南宋時代{12ー13世紀} 建窯の黑釉茶碗で、斑紋の周囲に青色を主とする光彩があらわれたものをいう。完全な形で現存するものは、世界で京都大徳寺塔中龍光院。大阪の藤田美術館と静嘉堂の3点のみである。本作は、光彩が全体に鮮やかに現われた一腕。江戸時代3代将軍家光が春日局に下賜したと言われる。

それが春日局の孫・稲葉正則に譲られ、淀藩主稲葉家に伝わったため「稲葉天目」とも言われる。1918年{大正7}稲葉家から親戚の小野家に渡り、1934年{昭和9}岩崎小彌太所有となった。」世界に3点しかないのが、全て日本にある。つまり本家の中国にもないということです。

私のような素人でも、神秘的な輝きを持ち釉薬に浮ぶ虹色の光彩による謎めいた美しさには暫し見とれた。それ故、今日まで多くの人々を魅了し続けるのであろう。

写真は、展示してあった「曜変天目」茶碗。

![250523145052220[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505231450522201-1024x759.jpg)

![250523141432411[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505231414324111-1024x759.jpg)

![250523141905167[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505231419051671-759x1024.jpg)

(2025/05/24)

獅子舞

5月21日ー23日加積雪嶋神社{祭神・大山咋命}の春季例大祭宵祭に加島町2区と加島町3区の獅子舞が毎年交代で披露・奉納される。

今年は2区の番であった。早朝8時、神社に到着すると、神社入り口から

①前踊りが始まり、②ノッタノッタ演目で獅子頭を先頭に、幼児を胴幕の上に乗せて歓声と共に拝殿を駆け上がって鈴を鳴らす。

以後、③デンデコ、④キリコ、⑤カタナ、⑥マサカリ、⑦カサ、⑧ヤリ、⑨エグル、➉ダイカグラ、⑪タルと県内の獅子舞の中でも踊りの数は最多である。

ノッタノッタの踊りは県内でも珍しいと思う。

以後、拝殿前で前述の全踊りを披露・奉納し、再び前踊り、ノッタノッタで神社を後にする。

その後地元2区を皮切りに、氏子町内を一巡する中で、地元の田中小学校の昼食時に全校生徒が前庭に集まり、全演目を披露する。獅子舞は始めは獅子を誘い出し、男の子はカタナ、マサカリ,ヤリなどを持って獅子と闘いを繰り広げる。女の子は、キリコ,カサで獅子を幻惑する。男の子が獅子に酒を飲ませ刺し殺す場面で最高潮に達して終わる。

最後は、ノッタノッタの演目で退場する時には生徒から大きな歓声と拍手が沸き起こった。2区は女 {雌}獅子で優雅な舞い、3区は男 {雄}獅子で勇壮な舞いと言われる。踊り子は幼児から小学6年生までで,獅子頭や胴幕そして太鼓や笛などは大人が演ずる。

こうして神輿の露払いの役目を果たしつつ予定のコースを回り、夕刻神輿が神社に戻る前に獅子も神社に戻り、出発時と同様全種目を演じ一日を終える。幼児や同行の保護者には難儀な一日の行程だったと思う。

市内で獅子頭が保存されている所は、加島町2区、3区、蓑輪、寺家町であるが、蓑輪は昭和54年を最後に踊りは休止している。このほか擽原神社にも獅子頭のあったことが記録されているが、詳細は不明である。県内では、呉西の氷見、射水、高岡、砺波などは、各町内ごとに獅子舞があるくらいですが、これに比べると呉東は僅かです。

呉羽山を境に加賀百万石の影響の違いかと思う。僅かに百万石の影響を感じるのは、岩瀬と八尾の曳山祭りであろう。

尚、加島町の獅子の起源は明らかでないが、明治の初期能登通いの帆船が、能登ー射水ー滑川のルートによって伝えられたという。高岡市牧野の獅子に似ており、射水系の流れを汲むという。

いづれにしても、良き伝統は残して行かなければならない。僅か2週間余りの練習期間であるが、子供たちの絆、保護者を含めた連帯感の醸成など伝統行事の継承が果たしていることを忘れてはならないと思う。

また、地元の小学校で全生徒に披露するのも他市では見られないことである。ただ、少子化の影響は踊り子の減少に繋がり、今回は15名の参加で、一人何役もの掛け持ちであり今後の課題である。

私も幼稚園児の時から6年生までは踊り子として、ノッタノッタに胴幕の上で舞ったこと、社会人になってからは獅子頭を持ち、また胴幕に入り、口上を唱え70歳近くまで獅子舞に参加した思い出は忘れることはできない。

私から子へ孫へと引き継がれていく獅子舞。末永く残したいものです。

写真は、ノッタノッタで神社に入る。我が家の前で獅子頭を持つ息子。自宅前を通過する神輿。

![250521152000879[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505211520008792-759x1024.jpg)

![250521090227969[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505210902279691-1024x759.jpg)

(2025/05/23)

外交史料館

日本列島の広い範囲で夏日が観測された5月14日、全弓連理事会で上京の折、外務省外交史料館を見学した。

これは「外交資料の保存管理および公開の業務を行い、内外の研究者等に正確な資料を提供するとともに「日本外交文章」の編纂・刊行の業務を行い、わが国外交に関する国民の理解に資するため、1971年{昭和46}年4月、外務省の一施設として開館しました。

そして、2024{令和6年}4月、外交史料館に隣接する麻布台1-5-3麻布台ヒルズ森JPタワー5階に展示室を移転し、従来の展示内容をさらに発展させて、本展示室を開設しました。日本が国際社会へと踏み出していった幕末から21世紀に至るまでの日本の外交活動の歩みを、外交資料を通して知っていただくとともに、外交活動への理解を深めるきっかけとしていただければ幸いです。{外交史料館常設展示解説のはしがきより一部抜粋} 現在約11万5千点が収蔵されている。

滑川市博物館と規模・展示内容の違いがありますが、目的や役割は同じと思います。また、企画展として「吉田茂展」が開催されていました。

さて、我が国は1953{嘉永6年}米国のペリーが来日し日本に開国を迫りました。その翌年1854{嘉永7年}3月3日「日米和親条約]が結ばれ鎖国政策は転換期を迎えた。

続いて1855{安政元年}伊豆下田に来航したロシア側全権代表プチャーチンと日本側全権・筒井政憲等の間に日魯通好条約結ばれた。当時択捉島とウルップ島の間に自然に成立していた日本とロシアの国境を確認し、樺太島には国境を設けずに、これまで通り両国民の混住の地とすると定めた。この日が2月7日であり、ロシアとの正式な条約で日本固有の領土として確定した。

その後、オランダ・イギリス・フランスなどとも不平等ながらも条約を結ぶ。いわゆる安政の5か国条約である。1875{明治8}年5月7日榎本武揚、ゴルチャコフ両全権が、サンクトペテルブルクで、樺太島をロシア領、千島列島を日本領と確定する「樺太千島交換条約」を調印、批准書を交換する。

また、1905{明治38}年9月5日露戦争後の「日魯講和条約」{ポーツマス条約}が日本側全権小村寿太郎とロシア側全権ウィッテにより調印された。これにより樺太の北緯50度以南が日本に譲渡されました。その後、1941{昭和16}年4月13日、モスクワにおいて松岡洋右外相とモロトフ外務人民委員が「日ソ中立条約」を調印。内容は両国の友好関係の維持、相互不可侵、締約国の一方が第3国による軍事行動の対象になった時、他方は中立を維持することなどを規定した。

しかし、1941{昭和20}年8月9日、一方的に破棄し満州へそして8月18日北方四島に侵攻、不法に占拠し今日に至っている。国と国とが条約で交わした約束事を実に簡単に破ってしまう。

幕府が強固な基盤の時は鎖国の鎖は効力を発揮するが、国内が「佐幕だ攘夷だ勤王だ公武合体」だと内輪もめし、国力が弱体化している時は、強者によっていとも簡単に鎖国の鎖は切られてしまう。「日ソ中立条約」もしかりである。

1951{昭和26}年のサンフランシスコ講和条約でも、日本の領土に関し、第2条、第3条で朝鮮、台湾、千島列島に対する権原等の放棄は言っているが、日本の固有領土である北方四島は含まれていない。それ故、戦後2月7日を北方領土の日として返還運動を行っている。

さて、日ソ関係に字数をかけすぎたが明治政府は多くの国々と外交関係を構築していく。

1871{明治4}年、岩倉具視を特命全権大使とする総勢100名以上の使節団を欧米へ派遣。1871{明治4}日本と清国との間で日清修好条規を結ぶ。1876{明治9}朝鮮との間で日朝修好条規を結び、欧米諸国と同様にアジアの国々とも条約に基づく外交関係を構築する。

1888{明治22}年11月30日、日墨{メキシコ}修好通商条約調印。1894{明治27}年7月16日、日英通商航海条約調印。日本は領事裁判権の撤廃、関税自主権の一部を達成した。1911{明治44}年2月21日調印。本条約等の締結により、日本は関税自主権の完全回復に成功し、幕末以来の重要課題であった不平等条約の改正を達成した。

米国トランプ関税に悩む昨今の日本と幕末から50年余り領事裁判権と関税自主権の問題にに奔走する明治の政治家の名前が交錯した。

「吉田茂展」

私から吉田茂について述べるのはおこがましいので、パンフレットと展示資料の解説から抜粋して記します。

「吉田茂は、戦前期に外交官としてのキャリアを歩み、戦後は首相としてサンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約を締結するなど、現在に至る日本の外交路線決定に重要な役割を果たしたことが知られています。

日本外交史上の業績はもちろんのこと、その人物像も注目され、様々な方面からの様々な評価があります。「ワンマン宰相」や「バカヤロー解散」といった、辛辣ながらユーモラスな言葉で評された個性は、吉田の魅力を反映したものといえるかもしれません。

「吉田茂を語るエピソード」

①裕福な育ちの「若さま」

自由民権運動家竹内綱の5男として生まれた吉田は、横浜の貿易商吉田健三の養子となり、健三の死去によって11歳にして莫大な財産を相続しました。義母からは「若さま」と呼ばれて大事にそだてられました。外務省入省当時は白馬に乗って通勤していたという話が伝わっています。

②ユーモラスに描かれた「ワンマン宰相」

強烈な個性をもち、ワンマン宰相とも呼ばれた吉田は、総理在任中、新聞の風刺漫画の格好の題材となりました。カッパのイラストで知られる漫画家の清水崑は吉田本人とも親交があり、吉田の姿をユーモラスに描きました。

③吉田を支えた人脈

明治の元勲、大久保利通の息子で内大臣を長く務めた牧野伸顕の娘と結婚したことは、戦前の吉田が政治的に活躍する際の大きな助けとなりました。戦後は自らの政治基盤を支えるために、官僚だった池田勇人や佐藤栄作などを政界に誘い入れ、後の日本を背負う政治家に育てました。

④皇室への敬意

吉田は、「皇室を尊崇するのが人倫の義であり、社会秩序の基礎である」と考えていました。米寿のお祝いとして昭和天皇から鳩杖が下賜されました。

{パンプレット、吉田茂を語るエピソードより}

吉田邸2階応接間にあった衝立 {縦・横2m程}

吉田が尊敬していた人々の書翰が貼付されている。政局、時勢論から個人的な依頼、礼状、まで幅広く、吉田の人物交流が分かる、表面・西園寺公望・山本権兵衛・原敬・鈴木貫太郎・若槻礼次郎・-牧野伸顕・犬養毅・竹内綱{吉田の実父}・池田成彬{元蔵相}

裏面・岡田啓介・幣原喜重郎・鈴木貫太郎・犬養毅・米内光政・牧野伸顕・古島一雄{元犬養毅の側近}

吉田は、自分が尊敬していた人々の書翰を収集して、この衝立に貼り、よく眺めていたという。

また、サンフランシスコ平和条約受託演説で読み上げた原稿は、当初英文であったが、急遽日本語に書き換え、演説15分程前に出来上がったという。全長は、30m近くあり、外国人記者から、{トイレットペーパーのようだ}と評されたという。

ここに紹介したのは展示資料のごくごく一部であるが、幕末から戦後の沖縄返還協定署名本書や田中角栄総理が北京を訪問し周恩来国務院総理らと国交正常化に関する協議を行い、日中共同声明の署名書原本までの多くの条約・批准書、調印書、認証謄本、議定書、共同宣言署名本書等の貴重な資料に加え、関税自主権、領事裁判権など不平等条約の改正に奔走した先人たちの営為のあとを回顧するよい機会であった。

特に私は関心を持ったのは、1855年・安政元年2月7日調印の「日魯通好条約」。

1875年・明治8年5月7日調印の「樺太千島交換条約」。

1905年・明治38年9月5日調印の日露講和条約{ポーツマス条約}。

1941年・昭和16年4月13日調印の「日ソ中立条約」。

1956年・昭和31年10月19日署名の「日ソ共同宣言」など「日魯」「日ソ」と結んだ条約や宣言に興味を持った。

吉田茂は1964年・昭和39年大勲位菊花大綬章を授与され、1967年・昭和42年10月20日89歳で死去。戦後初の国葬が執り行われました。

写真は、パンプレット。吉田茂について。日魯通好条約。サンフランシスコ講和条約原稿。書翰が貼付された縦・横2mの大きな衝立。

![250515092745395[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505150927453951-1024x759.jpg)

![250514112350631[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505141123506312-1024x759.jpg)

![250514110722774[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505141107227741-1024x759.jpg)

![250516095856502[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505160958565022-1024x759.jpg)

![250514113433868[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505141134338681-1024x759.jpg)

(2025/05/16)

没後70年・北方の詩人 高島高

富山県を代表する詩人であり医師であった高島高{本名・高嶋高1910ー1955}の没後70年を迎え、企画展が4月4日{土}–5月11日{日}まで市博物館で開催されました。

今回は、高嶋家よりお借りした資料や博物館所有など計3200点以上の中から、280点余りが展示されました。

さて、高島高は明治43年7月1日滑川市西町{現・加島町3区}で医師・高嶋地作・静枝の二男として生まれる。現在地の加島町2区には、昭和6年新築移転す。旧制魚津中学2年の時、母の死に会う。旧制魚津中学在学中から詩作を始め、日本大学文科に進むも、父の願いを受け入れ日大を中退し、昭和医学専門学校{現・昭和大学}に入学し昭和11年卒業した。詩作は早く同8年、萩原朔太郎、北川冬彦らの詩選コンクールに当選し、以後北川冬彦に師事し、同人として詩壇入りした。

昭和13年詩集「北方の詩」を刊行のあと帰郷して医業に従うかたわら詩作を続け第二集「山脈地帯」を出す。18年応召、軍医として、フイリピン、シンガポール、タイを転戦した。21年復員し23年「文学組織」「北方」を創刊。25年「北の貌」を上梓した。

そして、自宅の一室を「北方荘」と名付け立山を主題とした山岳詩を発表するなど活躍したが、昭和30年5月12日44歳の若さで病没した。本展では高嶋家に残る関連資料、滑川町の俳諧結社「風月会」でも活躍した父・地作に関する資料を通じて,高嶋家と詩人・文人たちとの交友と高島高の生涯の展示であったが、パネルや写真を多く用い私のような素人にも分かりやすく展示してありました。

高島高先生が44歳で亡くなられた昭和30年は私は8歳である。町内が同じで、しかも近所であり医院の前庭でよく遊んだ。先生が往診に利用されたのは人力車であった。車庫は現在更地であるが加島町2区公民館斜め向かいであった。

先生亡き後、昭和30年代半ばまで車庫に人力車があったと思う。私の母が、私が幼き頃、人力車を見るとそれに乗りたいと言って母を困らせたという。また、私が3歳の頃高熱を発し、往診に来て頂いた時手遅れになっていたら大変なことになっていたという。

この2件正直言って私の記憶にない。しかし、人力車の先生の姿は憶えている。高先生亡きあとは、先生の弟さんの学先生が医院を継承された。学先生の長女の方と私は同級生であり、その弟さんも医師となり、大学病院や公的病院で活躍されよく存じ上げている。令和3年12月富山市立図書館で開催された高島高シンポジウムで久しぶりにお二方とお会いした。また、今回の企画展の開会式でも、また、最終日の5月11日にもお会いし、しばし思い出話に花が咲いた。

私は以前から、博物館とは利を生む施設でなく、それぞれの地域の民俗や文化・考古学・芸術・歴史的出来事等の歴史を正しく事実として後世に伝えていく為に、資料収集やそれを保管し、機会を通し市民に公開する為の施設と思う。

それと常々思うことだが、滑川市が生んだ偉人はたくさんいる高島高先生もその一人であろう。椎名道三、岩城庄之丈、中川幸子、高階哲夫を始め数多くおられる。確かに、「光り輝く滑川の人物ものがたり」として平成24年3月市教育委員会より小冊子として発行されているが、偉人伝シリーズとし今回のように企画されても良いのではなかろうか。

また、例えば電気争議や小作争議そして米騒動など滑川で発生した大きな出来事など{但し、米騒動は発生から100年などで企画展あり}繰り返し機会を作り、伝えてゆく必要があると思う。俳聖芭蕉が奥の細道紀行の折、滑川で宿泊したことさえ、知っている市民が少ないことを残念に思う。

「伝承なきところ モラルなし」

高島高の詩碑が市内に2基ある。昭和40年5月12日、没10年の命日に

行田公園内に北川冬彦揮毫による「続・北方の詩」の一節から

剣岳が見え

立山が見え

一つの思惟のように

風が走る

平成10年{1998}9月18日有金野球場と本丸球場の間のポケットパークに建立された「力」の詩碑

「力」

肉体をつらぬく焔がある

この焔をこめて燃え上がった生命{いのち}があるというのだ

ぶつかれ!

尚、今回の企画展に併せて、滑川書道連盟の皆さんによる「高島高―心に響く詩の書展」と題し21点の力作も出品され、企画展に花を添えた。

写真は、現在の高嶋医院。行田公園内の詩碑。有金球場の詩碑「力」。学先生のご長男と。

![250508153036262[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505081530362621-1024x759.jpg)

![250511163802801[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111638028011-759x1024.jpg)

![250511162743557[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111627435571-759x1024.jpg)

![250511150407405[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111504074051-1024x759.jpg)

![250511153806891[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111538068912-759x1024.jpg)

(2025/05/11)

15周年記念祝賀会

散る花や すでにおのれも 下り坂 一茶

5月9日{金}富山県工業課程高校同窓会連絡協議会{会長・宮本光明}が、富山市内パレブラン高志会館で10時半より総会、11時半より昼食を兼ねた祝賀会が、新田知事、武田県議会議長、水野滑川市長等、多数の来賓と関係者等100名余を迎え盛大に開催されました。

祝賀会は、宮本会長の挨拶に次いで、前述した3名が来賓を代表しそれぞれの立場で祝辞を述べられました。乾杯は県工業教育振興会の村田氏が行い、和やかに懇親会に入りました。

さて、この協議会は34校の県立高校の中で、工業課程が設置されているのは、砺波工業、高岡工芸、富山工業、富山北部{薬業科}、滑川{薬業科},魚津工業、桜井{土木科}、の同窓会で結成された連絡協議会です。主な目的は、ものつくり県を標榜する富山県において、その工業分野へ有為な人材を輩出し、工業県としての名声を高めると共に、時として関係機関に提言を行うことなどである。

事業として春の総会、秋は例会として、7校持ち回りで学校の施設や設備等の見学と市内企業見学を行い,企業家と意見懇談会など開催している。

昨年秋は滑川高校が担当し、学校施設として、海洋深層水を使用してサクラマスの養殖をしている実習棟や創立100年を記念して建設した「滑川高校歴史資料館」などを見学後市内の「スギノマシン」を視察し役員と懇談した。設立以来10年が経った令和2年に記念事業が計画されたが、ご存知のコロナ禍で延期となり今回の15周年記念となりました。

ところで昨今、少子化の影響で、高校再編・教育改革が叫ばれ、「新時代とやまハイスクール構想検討会議」{会長・新田八朗知事}の初会合も開かれ、2038年度までに新設する大規模校の設置方針や、28年度ごろを目途とする直近の再編統合を巡る本格的な検討会もスタートしました。

県教委の基本方針は、38年度までに3期に分けて再編統合を進め、現在の全日制34校を20-22校程度に集約するほか、校舎を新築する1学年320人以上の大規模校を設けることを盛り込んだ。この様な中で総会が開催され、やはりこの問題が話題になった。

宮本会長は、検討会が始まったばかりであり今後注視してゆきたいと述べられたが、関心の高さが現われた総会であった。

尚、祝賀会は私の一発締めで閉会となった。

写真は、冒頭の挨拶する宮本会長。祝辞の新田知事、水野滑川市長。閉会の一発締めの私

![250509113249005[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091132490051-759x1024.jpg)

![250509113827300[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091138273002-759x1024.jpg)

![250509114721312[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091147213121-1024x759.jpg)

![250509125525264[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091255252641-759x1024.jpg)

(2025/05/10)

令和7年薬神神社春季例大祭

恒例の薬神神社例大祭 {主催・石倉雅俊薬神神社奉賛会会長}は雲一つない好天に恵まれた5月8日午前9時より挙行された。

ここ数回は荒天で雪嶋神社社務所の中から、薬神神社に向かっての遥拝参拝でしたが、やはり青空の下で木々に囲まれた中での参拝は格別です。

最初に青年部の若宮君の進行で、横川宮司による祝詞奏上に次いで、石倉会長、顧問の私を含め薬業関係者に続き、水野市長、竹原市議会議長、大門県議、杉田市商工会議所専務理事等順次玉串奉奠を行い、商売繫盛、交通安全等を祈願しました。

石倉会長は挨拶の中で、正月以来体調を崩し、先日回商の折、お得意様に体調の変化を話し、いつまで来れるかわからない。と話したところ、お得意様から是非頑張って引き続き来てもらいたいと強く要請された話をされました。

これを聞いた石倉会長は、自分を必要とする人がいる限り、頑張ろうと思った。と述べ業界の話も交え共に頑張ろうと士気を鼓舞されました。

私は、この話を捉え、これが配置薬業の原点である。お得意様との信頼関係は、配置員が数年ごとに代わる販社には出来ない一人帳主の強みである。業界は厳しい状況にあるが我々だけが厳しいのではない。米国トランプ大統領の関税問題で厳しい状況にある企業も多くある事を考えると、ピンチをチャンスと捉える機会でもある。だからここは踏ん張りどころ。物事を前向きに捉えることの重要性を話しました。

来賓の水野市長は自分の父は売薬だったこと。そのあとを弟が引き継いで島根県を回商していることを話し、滑川市の伝統産業である配置薬業を絶やしてはならない。その為にも市として出来る限り支援していくなど、力強い言葉を頂きました。

他の来賓の方々からも、それぞれの立場で、薬業に理解を示す挨拶でした。

約1時間余りの厳粛な例大祭でしたが、お盆での再会を楽しみに終了し散会しました。

写真は、玉串奉奠の私と挨拶する石倉会長。

![250508090959197[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505080909591972-1024x759.jpg)

![250508091833149[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505080918331491-1024x759.jpg)

![250508085716592[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505080857165921-1024x759.jpg)

![250508151923283[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505081519232831-1024x759.jpg)

(2025/05/08)

令和7年琵琶春季演奏会

桜花爛漫から百花繚乱へ季節は移り、抜けるような空の青さに心地よい風が吹く5月5日、錦秋流琵琶富山支部 {支部長・嶺瑛水、後援会長・中屋一博}の春季演奏会が滑川市瀬羽町、国登録有形文化財・旧・宮崎酒造「ぼんぼこさ」を会場に開催された。

会場の土間には十数匹の「こいのぼり」が吊るされ、室内には五月人形が沢山飾られ「こどもの日」に相応しい雰囲気でした。

私は、挨拶の中で「端午の節句」と「こいのぼり」と「5月5日」について多少触れました。

1年間に「節句」が5回あるが 節句とは、中国の暦法と日本の風土や農耕の生活習慣が融合したもので、季節の変わり目に邪気を払い、五穀豊穣や無病息災を祈る行事として江戸時代に入り庶民の生活にも浸透し根付いてきた。

①1月7日 人日{じんじつ}の節句。

春の七草を食べて一年の無病息災を願う。

②3月3日 桃の節句。

ひな祭り。女の子の健やかな成長と幸せを願いお祝いする。

③5月5日 端午の節句。

しょうぶ節句とも言われ、男の子の成長を願う。こいのぼりを飾ったり粽{ちまき}を食べたりする。

④7月7日 七夕の節句。

織姫と彦星が1年に1度だけ天の川を渡って会える日、とされ芸事や技芸の上達を祈る日でもあり、短冊に願い事を書いて笹飾りする。

⑤9月9日 重陽の節句。

奇数が重なる日は縁起が良いとされ、特に最大の奇数である9が重なる9月9日は、不老長寿を願う日とされている。9が重なる日を重陽と呼ぶ。

「端午の節句」と「こいのぼり」の関係。

「昔、中国黄河の上流に竜門という滝があって、鯉はこの滝を登りきると、そのまま大空に舞い上がって竜に変化する。」という、中国の伝説に基づいたもので、それにあやかり男児の立身出世を願って鯉のぼりが立てられるようになった。

しかし、近年生活様式の変化で、屋外での鯉のぼり立ては難しくなり、室内での五月人形や武者人形等に変化したもので、元々は鯉のぼりであった。

文献によれば、「鯉のぼり」が飾られたのは江戸時代になってからで、男の子の出世を願って、和紙で作られた鯉を一匹だけで始まった。

明治に入り木綿製が現われ、昭和に入り高度経済成長期にナイロンの製品が出た。丈夫で軽く量産が出来る。1962年埼玉のメーカーが5色セットで売り出すと評判になり以降5匹も増えて第二次ベビーブームの70年代は史上最も多く泳いだという。

そこで「鯉のぼり」の歌が2曲ある事を話した。

「鯉のぼり」・・・大正2年

①甍の波と雲の波 重なる波の中空を

橘かおる朝風に 高く泳ぐや鯉のぼり・・・

「こいのぼり」・・・昭和6年

①屋根より高いこいのぼり 大きい真鯉はお父さん

小さい緋鯉は子供たち おもしろそうに泳いでる

大正2年の「鯉のぼり」は少し難しく、甍と言っても分かる子供はそう居ない。そこで昭和6年新たに作られたという。

もう1点「背くらべ」の歌{大正8年}がある。

①柱のきずは おととしの 5月5日の 背くらべ

粽{ちまき}たべたべ 兄さんが 計ってくれた 背のたけ

きのうくらべりゃ 何のこと やっと羽織の 紐のたけ

この歌も、端午の節句に身長を計る。やはり男の子の成長を願う歌であろう。

昭和6年の「こいのぼり」の歌は95年前の歌にもかかわらず今でも保育園や幼稚園で何の抵抗もなく歌われているし、これに代わる歌もない。

大正元年に「茶摘み」や「春の小川」同2年「早春賦」同3年「故郷」「朧月夜」などの名曲は、100年経っても色あせることなく歌い継がれている。つまり、単に古いから,或は戦前のものだから、でなく、時代が変わっても残すものと、屋外の「鯉のぼり」が時代の変化に対応して、五月人形のように形を変えて残ってゆくものなどあるが、私は、琵琶も能楽も詩吟も漢詩の世界も是非とも残してゆきたい分野と思う。

取り分け琵琶で奏でる演奏曲目は、殆ど歴史的故事に因んだものばかりである。親子のの愛情や肉親の情など、今の社会で失われつつある大切なことを教えている。「不易流行」今一度考える機会であった。

今回友情出演として南砺市井波から、薩摩琵琶 正派の2名の方もお迎えし、演奏会を盛り上げて頂いた。

①演目・・屋島の誉 演奏者・伊藤紫紺

②演目・・ひめゆりの塔 演奏者・島田進水

③演目・・火の玉文覚 演奏者・薩摩琵琶・正派 竹下嶺光

④演目・・俱利伽羅峠 演奏者・薩摩琵琶・正派 馬川透流

⑤演目・・重衡 演奏者・有澤結水

⑥演目・・山科の別れ 演奏者・高堂瓏水

⑦演目・・ぶんぶく茶釜 演奏者・嶺瑛水

以上7名の演奏者が約1時間40分にわたり琵琶独特の哀調を帯びた音色を響かせた。GWの中ご来場された約50名程の方々には満足感を感じてもらえた演奏会であったと思います。

写真は、挨拶する私、トリを務めた嶺支部長。

![250505135939132[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505051359391321-759x1024.jpg)

![250505150321530[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505051503215301-759x1024.jpg)

![250505093025134[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505050930251342-759x1024.jpg)

(2025/05/06)

第13回 (74回)日本海開き

海・・・海は広いな大きいな 行ってみたいなよその国

海は大波青い波 揺れてどこまで 続くやら・・・昭和16年童謡「海」

清少納言は「春はあけのぼ」と書きました。夜明けの空を赤々と染め上げるように、春は冬の名残を追い払い、曙 {あけぼの}朧{おぼろ} 霞 {かすみ}、そして桜花爛漫と続いた風景も百花繚乱へと季節が移り行く中、5月1日午後1時より恒例の滑川高校海洋科による「日本海開き」が上市川河口、高月海岸で行われた。

これは、かって水産高校時代の1951年{昭和26年}から始まり、海洋高校から滑川高校へと引き継がれている伝統行事の一つで高校再編から数えて今回は13回目ですが、通算74回目です。県内では水産関係の単独校として、滑川市の海洋高校と氷見市の有磯高校の2校がありましたが、海洋高校は滑川高校と有磯高校は氷見高校と再編統合になりました。

しかし、旧校の精神を引き継ぐ形で各校に学科として存続し今日に至っています。

目的は「海洋高校の伝統を継承し、滑川高校海洋科の生徒の溌剌とした若さと旺盛なる心意気で、海に挑む海洋精神と粘り強い意気の高揚を図る」とあります。この様な目的から、あえて「富山湾開き」と言わず、志を高く持つようにとの思いで「日本海開き」となったような気がします。尚、この名称は第一回からだそうです。

この日は、五月晴の青空が広がり、気温20℃、海水温は少々低く12℃でしたがまずまずの日和でした。参加者海洋科1-3学年計103名の生徒が、突堤や消波ブロックに囲まれた場所で、波打ち際から沖の約25m先の「浮き」を目指し、3年生がピストルの号砲と大門県議の打ち鳴らす太鼓を合図に一斉に飛び込み、岸に戻ると嶋谷校長の太鼓で2年生、次いで私の太鼓で1年生、これが終わると全員が水野市長の太鼓を合図に飛び込みました。

私の見たところでは、25mを完泳したのは数人。途中Uターン組に女子は殆ど波打ち際で戯れる生徒が多かったようでした。しかし最後に何処からともなくアンコールの声が上がり数名の男子生徒が再び飛び込む姿には、現代の高校生気質を見た思いでした。

つい1か月前に入学した新入生にとっては、新鮮な驚きであっただろうし、これも海洋科の生徒しか経験することの出来ない思い出の一つと思います。それにしても、元気溢れる姿から私も元気を貰いました。

また、県内でこの様な行事があるのは多分本校だけであり、今後ともよき伝統行事として引き継がれてほしいものです。

写真は、太鼓を打ち鳴らす私、嶋谷校長

![250501131011586[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505011310115861-1024x759.jpg)

![250501130325161[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505011303251611-759x1024.jpg)

![250501131552342[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505011315523421-1024x759.jpg)

(2025/05/01)

素敵なグループ

春風や 闘志抱きて 丘に立つ 虚子

誰にも仲間やグループや同志やメンバーなどがいる。その一つのグループと毎年「ほたるいか」の時期に我が家に集まる。

今年は4月28日{月} 藤井富山市長、森前市長、中尾富山市名誉市民、米原県議、水野滑川市長等に加え、堂故参議院議員、上田衆議院議員も特別参加し、また、私の妻と同級生の民謡歌手長岡すみ子さんも出席し、美声を披露し、この会を盛り上げてくれました。

今回のテーマは、藤井市長が4月20日市長選挙を勝ち抜き2期目の当選を果たしたこと。

中尾先輩は、現在数え90歳いわゆる卒寿である。卒寿から99歳白寿を越え、上寿への激励と、堂故参議院議員の来るべき戦いの大願成就の3点でした。そんなことから冒頭の虚子の句を3氏の現在の心境と重ね合わせ掲げたものです。

最初に上田議員から3氏に対し、お祝いと激励の言葉の後、各氏からそれぞれ豊富が述べられ、米原県議の乾杯で懇談会に入りました。

話題はやはり今年のホタルイカ漁の漁獲量から始まりましたが、4月中旬頃まではまずまずであったが、以後不漁で当日も滑川漁港での水揚げは僅かで、どうにか参加者の分は確保出来ました。

また、政局の話しやら、NYタイムズの今年の行くべき52か所に富山市が選ばれたことによる効果や中尾先輩が卒寿まで元気で長命と長寿を維持されている秘訣など話は多岐にわたりましたが、中尾先輩に関しては、学生時代に大病を患ったことから、規則正しい生活や健康管理には十分注意しているとのこと。私には耳の痛い話でした。

また、森さんが差し入れたイタリアの「ドルチ・アル、クッキアイオ」と呼ばれるスプーンで食べるデザートについて解説。確かにこのティラミスは、美味かったです。店は富山市内だそうですが、シェフはミラノ生まれ、ローマ育ちで現在滑川に住んでいるそうです。

私は初耳でしたが、さすが水野市長はご存知でした。長岡すみ子さんは「秋田大黒舞」など3曲唄ってもらい、場も大いに盛り上がりました。

写真は、女房手つくりのほたるいかのお刺身「てつさ」真ん中がほたるいかの足。

![1745889994895[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/17458899948951-1024x768.jpg)

![250428130933944[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504281309339441-759x1024.jpg)

(2025/04/29)

令和7年度入学式

珍しき 高麗{こま} 唐土{もろこし}の花よりも

あかぬ色香は 桜なりけり 本居宣長

4月8日{火}午後2時・県立滑川高校{嶋谷克司校長}入学式が体育館で挙行された。それにしても、桜と入学式は何となく絵になる風景である。

校舎敷地内の桜も入学式を祝うかのように満開であった。

さて、希望に胸膨らませ、校門をくぐった生徒数は183名である。

本来、普通科2クラス80名.薬業科1クラス40名。商業科1クラス40名。海洋科1クラス40名。計200名が定数である。しかし、183名つまり定数割れである。県内の県立高校数39校の内、多数の高校が少子化問題に直面し本校同様である。それ故、高校再編が大きな問題として議論されている。

そんな中、入学式は、教員、保護者、来賓等関係者が着席している中、吹奏楽部が演奏する、スカイ・ブルー・ドリームの曲が流れ新入生が入場した。

入学式に相応しい曲である。その後、全員で国歌斉唱。残念ながら新入生は殆ど歌っていなかった。多少の緊張と、中学時代にも余り歌う機会がなかったからであろう。

次いで、校長より183名に入学許可を与え、続いて式辞である。内容は、9年の義務教育を終え、高校入試を乗り越え、滑高生の一員になったことへの歓迎と、今日まで支えてくれた人々への感謝の気持ちを忘れないこと、次いで本校の歴史と生徒目標「高きを求める情熱」生活信条「文武両道」に触れ、どんなことがあっても学校はサポートする。

そして、2点力説されました。

①自分を知り、可能性を信じ前へ進む。秘めた能力を発揮させるため、多角的に物事を考え、一歩踏み出す。行動する力。夢や目標をどこまでも高く。変化を恐れぬ。

②思いやり,優しさを持つことの大切さ。女優有村架純さんの言葉を引用し、「ありがとう」と言ったら、その数だけ人は優しくなれる。

「ごめんね」と言ったら、その数だけ人は賢くなれる。「さよなら」と言ったら その数だけ人は愛を知る。

など話、お祝いと激励の式辞でした。嶋谷校長は校長として初めて赴任されたのが本校で、それ故、式辞も初めてで、多少緊張もあったと思いますが、内容の良い式辞だったと思います。

祝電披露の後、新入生宣誓。

新入生代表は、伝統ある滑川高校に入り、誇りを感じる。学業と部活に励むこと。そして、両親や先生に対し、未熟な私たちだが、仲間たちと頑張ると力強く宣誓。

歓迎のことば 在校生代表

期待や不安があるかもしれないが、2-3年生、そして先生を頼って下さい。より良い学校生活を送れるよう、サポートし盛り上げてゆきます。

と先輩らしい、温かい言葉を新入生に語りかけていました。

次に、川上教頭から校歌の紹介がありました。昨年も記しましたが、

1題目は、朝日に美しく輝く立山連峰に抱かれて、百年の歴史と伝統を誇るこの滑川高校で熱き夢を語り合おう。

2題目は、蛍を袋に集めて、その光で書を読み勉強をしたと言われる中国の学者、「車胤」の若き日の苦難を思い、かけがえのない青春の一日一日を大切に過ごしてほしいという願いが込められている。

滑川高校校歌 作詞・北園克衛 作曲・岡部昌 昭和25年制定。

一 朝日に匂う 太刀の峰 二 有磯の海に 風荒れて

雲井遥かに 青春の 思え車胤の 青春の

赤き血に沸{たぎる}我等の日 波のごと迅{はやし}我等の日

加積の郷{さと}の 学び舎に 雄々しく潔{きよ}く 血と愛に

栄えある歴史 うけ継ぎて 鍛えん時を 惜しみつつ

祖国をにない 集える我等 理想に燃えて 集える我等

これが、私も好きな滑川高校の校歌である。特に2題目の「車胤」云々は卒業式に欠かせない名歌、「蛍の光」つまり蛍雪の功を短い歌詞にして校歌にしたことである。

作詞の北園克衛氏は{1902-1978}三重県出身で当時有名な詩人であった。この方と滑川高校教諭で同じ詩人仲間であった高島順吾氏の紹介で作詞された。

嶋谷校長始め転入教職員には、初めて聞く校歌であるが、その意味することを考える機会であったし、一日も早くこの校歌に親しんで貰いたいと思う。

閉式の辞。学級担任紹介で生徒は退場しましたが、その時の演奏曲目は「渡り鳥」でしたが、ちょっと違和感があった。入退場の2曲の曲名は私は分からず、式後お聞きしました。

新入生の希望に胸を膨らませ、輝くような瞳を見ると矢張り若いことは素晴らしいと思う。青春とは単に年齢だけで判断すべきでない。当然である。

しかし、後期高齢者となった私からすれば矢張り羨ましい限りである。いづれにしても、彼らが滑川高校生として、多くの素晴らしい思い出を作り、楽しい学校生活を送って貰いたいと念じ学校を後にした。

写真は、学校正面玄関。式辞を述べる嶋谷校長。

(2025/04/09)

「仲間たち」

いついっせいに 桜咲きたる 花びらの 一つ一つに 光ありつつ

5-6分咲きと思っていたら つい2日程で「染井吉野」はほぼ満開である。「枝垂れ桜」はもう少しであるが、それにしても近頃の寒暖の差が激しい天候不順の割には満開宣言は平年並みである。

さて、ひさしぶりに「仲間たち」と痛飲した。仲間と一口に言っても、同級生、サークル、職場、隣近所など様々である。今回の仲間たちは、年齢も、職業も、趣味も、性格も違う者同士だが、どこか気が合う。そんな7人の仲間たちである。

それ故、7人も集まると話題も多岐にわたり、わいわいガヤガヤ賑やかなもので、中々話が纏まらない。それでいて纏まる時は纏まる。不思議な仲間である。そんな仲間が4月4日集まった。

午後7時定刻に全員集合し、グラスを傾けようとした時、誰かが、今日は中屋さんの一日遅れの誕生日です、と,話した為、期せずして私の78歳の誕生日を祝う乾杯となった。その後、和やかな中にも、賑やかに話に花が咲いた。

9時半頃そろそろお開きかと思っていたところ、突然私に対しての、バースデイケーキが出され、バースデイソングの中、ローソクの灯を消すように促され一息で消しました、川柳の「誕生日 ローソク消して 立ちくらみ」を思い出しましたが、今のところそんな川柳は私には無縁でした。それにしても男ばかりの集いに、この様な気配り。正直驚きました。

ただ感謝しかありません。よく、誕生日やお正月を迎えると、人は1歳年を取る。取るは即ち1歳若返ることだという。

しかし、私は、年を取る事は砂時計と一緒で、砂時計は時計をひっくり返して、落ちてくる砂が重なり時を刻む。私は誕生日から次の誕生日までの1年間に新たな思い出、出会い、感動を作る時間であり、それが今日の私を築いてきた。だから、年を取ることは苦痛でなく、誕生日は次の誕生日までの1年間に新たな楽しい思い出を作るスタートの日である。と話しました。

そんなことでついつい長居し、散会したのが10時半を過ぎていました。冒頭の1首は誰の詩か知りませんが、仲間たちの瞳は、桜の花びらの一つ一つのように、光かがやいているようでした。

写真は、ほぼ満開に近い我が家の染井吉野と奥の枝垂れ桜{4月5日現在}。 7人の仲間たち。バースデーケーキ。

![250405151741976[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504051517419761-1024x759.jpg)

![250404220115478[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504042201154781-1024x759.jpg)

![250404213753997[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504042137539971-1024x759.jpg)

(2025/04/05)

オペラ鑑賞

3月30日{日}午後2時より富山市民プラザ・アンサンブルホールで碓井絵美さんの、「愛の唄コンサート」が開催された。音楽とは、無縁な私が何故鑑賞したか。実は私の息子と絵美さんは同級生であり、しかも滑川市民であることから、以前より面識ががあったからです。

それにしても、音楽と一口に言っても幅広く、奥深い分野の中で、特にオペラとは私から遠く離れた存在でした。

強いて言えば、米国の作家ロングの小説を基にプッチーニが作曲し、Dべラスコが戯曲化し歌劇「蝶々夫人」として上演され、これを日本人、三浦環が戦前ソプラノ歌手として、「ある晴れた日に」など朗々として歌い上げたことから、その後、国際的なオペラ歌手としての名声と地位を確立していったことと、内容が明治の中期長崎に寄港した米国海軍中尉のピンカートンと結婚した蝶々さんとの悲恋の物語程度の知識しかない私が、生の唄声を聞くのは初めてでした。

しかもアモーレならイタリア語でわかりますが、恥ずかしい話ですが、どの曲を聞いていても、どれがスペイン語の歌でどれがイタリア語の唄かも判断できない私です。しかし、あの高らかに歌い挙げる美声は何処から出て来るのだろうか。

そして時々、落語や長編歌謡浪曲など、あんな長いセリフをよく覚えられるものと感心していますが、絵美さんの場合は、日本語と違いイタリア語、スペイン語を自由自在に歌いこなし、しかもあれだけ長時間楽譜も見ず歌うのだから大したものです。

よほど勉強や練習しなければ成し得ません。その努力には敬意を表します。と同時に、もし人間の生活の中に、音楽が無かったら我々はどんな生活をしているだろうか。全く無味乾燥な生活を過ごしているかも知れない。音楽や芸術は目には見えない心の豊かさや、感動や勇気・元気を与えてくれるものである事を改めて教えて貰ったような気がしました。

最後に彼女はあいさつの中で

「私は学校で先生をしている。オペラの勉強と練習、これに学校での授業。両立させることは大変です。しかし一つの物事を最後まで諦めることなく、努力することで、生徒を含め何かのお役に立てればと思っています。」

長々と述べるより、絵美さんの恩師清水先生の言葉と絵美さんの「ごあいさつ」をプログラムの文より転載します。

絵美さんへ 清水まり

本日はCanto dell amore、愛の唄コンサートの開催おめでとうございます。責任ある職業とプリマドンナとしての二刀流の準備期間を経て、本当によく頑張りました。

時を戻すと、まん丸顔でおかっぱ、そして、赤いほっぺの貴女は、昭和音楽大学の門をくぐり、清水門下生としてやって来てくれました。毎日をひた向きに出力全開で大学ー大学院ー日本オペラ振興会オペラ歌手育成部研究生ーとスキルアップしていかれた日々が甦ります。プロとして大人の女性としての成長と活躍は富山の皆様がよくご存知と思います。

絵美さんの変わらないこと・・・豪快な笑い声と笑顔、声楽道への情熱者としての素養とたゆまぬ努力です。これらを持ち合わせ、堂々たる{お姿ではありませんw}お心のまま、コンサートのテーマである「たくさんの方々への愛」を込めてどうぞご披露ください。

今日のプログラムには、碓井絵美ならではの珠玉の音楽が奏でられます。私は胸がわくわくしてなりません。さあ凛として、貴女の素敵なご両親さまへ、愛し支えてくださった皆さまへ。そして、このホールにお集まりくださった皆さまへ いざ出陣してください。

2025年3月29日

ごあいさつ 碓井絵美

本日はCanto dell amore 愛の唄にご来場いただき,誠にありがとうございます。Canto dell amoreはイタリア語で、カントは「歌」、アモーレは「愛」を表しています。

2025年は、私が声楽を学び始めて30年の節目となる年です。30年前、大好きで進んだ「声楽の道」ですが、音楽と向き合うことが辛くなり、歌うことをやめてしまいたいと思うこともありました。それでもやめずにここまで続けてこれたのは、家族や友人をはじめ、これまでお会いしたたくさんの方々の「愛」に支えられてきたからだと思います。

そして、本当に辛いとき、私を支えてくれたのは、やはり音楽でした。音楽のもつ不思議な力が私に「再び頑張ろう!」という力を与えてくれました。

本日は、これまで声楽を学ぶ中で、いつか歌ってみたいと憧れてきた作品をプログラムに擬縮しました。主催のOPERA 、GYM{意味・スポーツジムでトレーニングするように様々な音楽にチャレンジする}の精神で、日本語、イタリア語、スペイン語で挑戦します。

情熱的であり繊細でオーケストラのごとく彩り豊かな音楽を奏でるピアニストの北村晶子先生、艶やかな「THE メゾソプラノ」の美声を持つオペラ歌手の山本千鶴さんをお迎えし、様々な「愛」の形を奏でます。これまでの感謝の気持ちを込めて歌います。

Canto dell amoreどうぞお楽しみください。

これがお二人の言葉です。何も加える必要はないと思います。

素敵な歌声ありがとう。

写真は、パンフレット。出演者プロフィール。プログラム。蝶々夫人の一場面。

![250331155411630[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503311554116301-759x1024.jpg)

![250331103712321[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503311037123211-759x1024.jpg)

![250331103743708[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503311037437082-759x1024.jpg)

![250329152119104[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503291521191041-1024x759.jpg)

![250329141246873[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503291412468732-1024x759.jpg)

(2025/03/30)

亥子の会

3月28日午後3時、,滑川市中川原・パノラマレストラン光彩で、昭和22年{亥年生まれ}と昭和23年{子年生まれ}の有志で結成する第7回「亥子の会」が、スローガンを―みんな元気で 喜寿から米寿へ―を掲げ懇親会を開催しました。

前日の県内のお天気は28℃と夏日の暑さでしたが、当日は最高気温が12℃と小雨降る花冷えする寒さでした。

15名の参加者でしたが、大阪・京都の遠方より2名が来滑し花を添えてくれました。稲場大二君の進行で始まり、最初に私が挨拶し、昨年より10名ほど参加者が減ったが、毎年参加していた方が1名亡くなったこと。

また体調不調で今回参加できないが来年は是非参加するとという人が5名であることを話しました。

しかし、その反面、今回久し振りに2名の参加者もいることを紹介しました。また我々は健康問題が話題にでる年代になったことを自覚して、健康に留意しスローガンに掲げたように、みんな元気で取り敢えず、米寿まで長寿で長命な人生を楽しもうと話しました。

そのためにも物事を前向きに捉え今日の集いが楽しい思い出になるよう念じ挨拶としました。

また、大阪から馳せ参じてくれた関西滑川会会長の千先久矩君が、やはり同級生とは良いものである。再会するのを楽しみにしてきた。来年も是非続けて欲しいと話し、乾杯は中川勲君が行い和やかに懇親会に入りました。

懇親会直前に写した集合写真は、懇親会中に酒も飲まず、コンビニへUSBを持ち込み写真にして全員に配布してくれた稲場大二君に感謝しましたが、余りにもスピーディーな対応に驚きの声が上がっていました。

閉会の辞は近堂昭夫君の力強い言葉で2時間30分余りの宴に幕を閉じました。

別れを惜しみ、握手をもつて再会を約し、散会となりました。

![250328150519213[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503281505192131-1024x759.jpg)

(2025/03/29)

知人・友人との懇談会

25日夕、友人と懇談会を2度行った。最初は、経産省OBで富山県出身者の間宮叔夫氏。都合で5時30分からお会いしました。

氏は石破首相と懇意なことから,請われて内閣官房参与の肩書で活躍中です。和服の似合う方で、今では知らない人は居ない位有名になっているそうです。それ故、悪いことは出来ないと高笑い。

じっくりと話ができないまま6時30分多忙な彼と別れ、別の部屋で別の知人と懇談会を開催。

メンバーは、かって経済産業省より県の商工労働部長などに出向し、県政進展に尽力された方々で、現役では藤木経産省経済産業政策局長を含め3名。

OBでは佐藤全国中小企業団体中央会専務理事含め2名、これに特別参加として、上田英俊衆議院議員と堂故茂参議院文教科学委員長に首都圏本部からと私と9名で懇談会を開きました。

全員、旧知な仲ゆえ話題も多岐にわたりましたが、やはり国会の動きが中心でした。少数与党の苦労やら、政治とカネ、高額療養費、10万円商品券、予算通過後には強力な物価対策を講じる」発言や、米国の25%のトランプ関税、そして関西万博など実に話題は豊富で時のたつのも忘れ、話に花が咲きました。

翌日は、本市出身の小善国交省総合政策統括審議官に訪ね、午後全弓連理事会に出席し帰宅しました。

写真は、和服姿の間宮参与と。藤木局長、上田衆議院議員、堂故参議院議員と共に。国交省で小善審議官と。

![250325180457831~2[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/25032518045783121-1024x759.jpg)

![250325185054580[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503251850545801-1024x759.jpg)

![250326114621654[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503261146216541-1024x759.jpg)

(2025/03/28)

海舟記念館

3月25日{火}―26日{水}全弓連理事会出席のため上京の折、勝海舟記念館を訪ねた。山手線五反田駅で東急池上線乗り換え、洗足池駅下車徒歩6分位の所に記念館がある。

ご存知のように、明治元年{ 1868}幕府は鳥羽伏見の戦いで破れ、徳川慶喜は官軍との交渉の代表に勝を任じた。官軍の参謀西郷隆盛と会見するため官軍の本陣が置かれた池上本門寺に赴く。その際、通りかかった洗足池の深山の趣きある自然に感嘆し池畔の茶屋で休息したことが縁となり、、農学者津田仙{津田塾大学創始者・梅子の父}の仲立ちで土地を求めた。

勝は、赤坂氷川に家があったが、明治24年{1891}茅葺の農家風の別邸を建て自ら「洗足軒」と名付けました。ただ残念なことに戦後間もなく焼失した。

勝は、この地で次のような歌を詠んでいます。

池のもとに 月影清き今宵しも

うき世の塵の 跡だにもなし

勝は、明治32年{1899}1月21日77歳で亡くなりましたが、生前「洗足軒」の背後の丘に墓所を作り、遺言によりここに葬られました。

石塔には「海舟」とだけ刻まれ、徳川慶喜筆と伝えられている。当初は海舟一人の墓所でしたが、明治38年{1905}妻民子が死去し青山墓地に葬られたが、のちに改葬され、現在は夫妻の五輪塔の墓石が並んで建っています。

それにしても、文政6年{1823}1月30日に生まれ、明治元年{1868}までの45年間は階級制度の厳しい封建社会に身を置き、明治元年から死去する明治32年{1899}1月21日まで31年間は富国強兵、近代国家建設に邁進する。

このように社会が一変する体験は、徳川慶喜も同様である。彼は、天保8年{1837}9月19日生まれで、明治元年までは、歴史の表舞台で、そして明治元年から死去する77歳の大正2年{1913}11月22日までの45年間は歴史の表舞台から消え隠遁生活を送る。

このように維新を境に、薩摩、長州、土佐、肥前の天下となる。しかし新政府を運営するには有為な人材が必要なため,かっての幕臣も登用する。勝もその一人で維新後参議兼海軍郷などを務めたのち、明治20年{1887}5月賞勲局より子爵に叙せられる。

この時、勝は、

今までは 並{なみ}の身{からだ}と思ひしが

五尺に足らぬ ししゃくなりとは

という嘲弄的な狂歌を吟じている。

しかし、勝は明治21年枢密院顧問官。明治22年12月勲一等瑞宝章を賜り、のち勲一等旭日大綬章を授けられ、正二位に叙せられた。

これに福沢諭吉が異を唱えた。明治25年{1897}1月末「瘦我慢の説」と題した草稿を送り返書を求めた。これは、この頃外務大臣を務め子爵となった榎本武揚にも向けられた。当初黙殺されたので、2月5日再び諭吉は督促状を出した。これが世に明るみになったのは、勝、亡き後、明治34年{1901}諭吉が主宰していた「時事新報」で公表されたことからその内容が判明した。

諭吉は、「かって幕臣であった勝が敵対した官軍つまり明治政府に仕え、名利をを貪っているとして勝を弾劾する。これが有名な「瘦我慢の説」である。

これに対し、勝は{中略・・・「行蔵我に存す。毀誉は他人の主張、我に与らず、我に関せずと存じ候、各人へ御示し御座候とも毛頭異存これなく候{中略}・・・。」

つまり、批評は人の自由、行蔵は我に存すの意である。榎本はどの様に応えたかは不明である。もう一点有名な話は、勝は明治に入り座談会等で話したことが、海舟座談、氷川清話、海舟余波などとして残っている。

その中で、氷川清話の中の「古今の人物について」で、勝は坂本龍馬について「竜馬がかって俺に、「先生はしばしば西郷の人物を称せられるから拙者も行って会ってくるから添え書きくれ」といったから、さっそく書いてやったが、その後、坂本が薩摩から帰ってきていうには「なるほど西郷という奴は、わからぬ奴だ。少しくたたけば少しく響き、大きくたたけば大きく響く、もし馬鹿なら、大きな馬鹿で、利口なら、大きな利口だろう」と言ったが、坂本もなかなか鑑識のあるやつだよ。」

激動の幕末維新を生き抜き、西郷と徳川の名誉回復に尽力し奇しくも徳川慶喜と同じ77歳の生涯であった。記念館を見学後、勝夫妻の墓所をお参りしたが、いまだに香華とお花が供えてあった。

勝の言葉に「清濁併せ吞んで、なお清波を漂わす、汝、海の如き男たれ」がある。政治には清濁があるとは思うが、余りにも濁が目立ちすぎる昨今の様な気がする。午後、皇居三の丸尚蔵館で―百花ひらく―花々をめぐる美―を鑑賞した。

写真は、記念館前。海舟夫妻の墓所。

![250325120509900[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503251205099001-1024x759.jpg)

![250325121000997[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503251210009971-1024x759.jpg)

(2025/03/27)

高橋正樹氏叙勲祝賀会

星流れ 海に入りしや 蛍烏賊 山下徳樹

滑川のほたるいかミュ-ジアムでは3月20日からほたるいかの発光のショ-が始まるなど、ホタルイカ漁も最盛期に入ってきました。

そんな中、3月23日{日}前・高岡市長・高橋正樹氏の旭日中綬章受賞記念祝賀会が、高岡商工ビル2階「大ホール」で200人余の多数のご参加を得て、盛大に開催されました。会場では高橋氏の幼少時代から今日までの活躍がビデオで紹介されていました。

まず最初に発起人を代表して塩谷雄一高岡商工会議所会頭が挨拶。新田八朗知事、橘慶一郎内閣官房副長官・衆院議員.。堂故茂参議院文教科学委員長。角田悠紀高岡市長がそれぞれの立場で地方自治一筋に歩んでこられた功績を称える祝辞を述べられました。

次に風邪で欠席した3人のお孫さんからの可愛いビデオメッセージ披露され、会場は和やかな雰囲気に包まれました。次いで多数の祝電の中から、時間の関係で前・富山県知事石井隆一氏の電文のみ披露され、来賓紹介に移りました。

次に元・市秘書課職員で高橋氏が初登庁した際に出迎えた女性と親戚の女性から花束の贈呈がありました。ここで本人の謝辞があり、今日までの関係各位のご支援、ご指導のお陰での受章であることを力説された謝辞でありました。

尚、乾杯に入る前に、本日のメニューの「前菜」について料理長より説明がありました。

それによると高橋氏は総務省時代、熊本、宮崎、新潟各県に出向されました。その土地の一品を今回の「前菜」に活用していることを説明されましたので、配布されたカラーの「前菜」のメニューはイラスト入りで、奥様の説明書きがありますので、それをご紹介します。

前菜 ―旅路を越えて ふるさと回帰―

「赴任した土地と高岡の思い出を、前菜一皿に盛り込みました。その土地の名産,郷土料理は地域に溶け込む重要アイテムです。転勤した先々で、地元の方に郷土料理を教えてもらうのはステキな楽しみでした。それらは今や我が家の定番料理。富山は海、山の食材の宝庫です。高岡でも魅力的な定番料理がたくさん増えました。ちょっと旅気分で味わってくださいませ。

高橋陽子

と奥様が記しておられました。

内容は

①―宮崎の味わい―伝統のぬた芋

・・・・和えるときには角がとれてとろみが増します 宮崎の里芋で作る郷土料理です

②―熊本の恵み―赤牛ローストビーフ

・・・阿蘇の大草原でおいしい野草をたくさん食べて育つブランドて牛さっぱりとヘルシー

③―越後の香り―サーモンコンフィ

・・・青海苔クリーム添え・新潟名物の鮭わっぱをイメージ、青のりはわっぱに付き物

④―加賀前田の逸品―どじょう蒲焼き

・・・加賀藩名物、富山、石川のスタミナ源

⑤―松楓特製、桜鱒と昆布の押し寿司、いくらの彩り

・・・寿司と言えば富山、やっぱり鱒寿司でしょう、昆布を挟んで鱒寿司の新境地に挑戦しました

⑥―富山の春の贈り物―ホタルイカと菜の花の酒粕和え

・・・きゅうりの粕和えは高岡の夏の定番です、菜の花で春を告げる逸品に

⑦―黒豚の旨味たっぷり

・・・高岡風コロッケ 豆やひじきを入れてパワーアップ松楓のオリジナル

この説明の後、かって高橋氏の後援会長であった川村人志同商議所前会頭の乾杯の発声で宴に入りました。私も、いろんな祝賀会に出席しましたが、奥様の心のこもったおもてなしは初めてで、ほのぼのとした夫婦関係を表しているようで、思わず手を付けずそのまま持ち帰りたくなるような前菜でした。

料理の事ばかり書きましたが、高橋御夫妻のような、和気あいあいと和やかな雰囲気の素敵な祝賀会でした。

高橋氏は高岡高校から,東大法学部卒業後自治省に入省。新潟県副知事など歴任後本省に戻り、平成20年7月総務省大臣官房審議官で退官。

平成21年7月ー令和3年7月まで3期12年高岡市長を務められました。

この様なエリートですが、私のような者にも何ら偉ぶることもなく、親しくお付き合いを頂いていることは本当に有難いことです。

写真は、挨拶すると高橋氏。高橋夫妻と石澤義文氏。心のこもった前菜のイラスト。奥様の文章。

![250323173306708[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503231733067082-1024x759.jpg)

![250323190436170[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503231904361701-1024x759.jpg)

![250324093205679[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503240932056791-1024x759.jpg)

![250324093347366[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503240933473661-1024x759.jpg)

(2025/03/24)

滑川・富山北部両校薬業科特別講演

頑なに 富山売薬 春の風邪 片桐久恵

3月3日{月}午前9時50分ー10時40分滑川高校薬業科1年生34名、3月10日{月}午前10時50分ー11時40分富山北部高校薬業科・くすり・バイオ科2年生78名に対し「富山のくすり」について話しました。

これは、後継者育成事業の一環として、富山県の重要な産業である「富山のくすり」について理解を深め、認識を新たにしてもらう意味から製薬メーカーと配置側とが1年交代で行っているものです。

最初に、令和5年{1月ー12月}の医薬品国内生産金額は10兆332億円、この内、富山県内での生産額は約6221億1千万円で全国4位。

また配置用医薬品の総生産額は令和元年調査から集計方法が見直されたため実態の把握が困難になっているが、過去の実績からして、全国の配置薬の生産額の約50%が富山県で生産され、現在全国で約1万人の配置員がいること。

そして高校に薬業科があるのも富山県ぐらいである事を話し、だから、「富山」と言えば「くすり」、「くすり」と言えば「富山」と言われる所以を説明し、本題に入り、概ね次の点について話しました。

①富山売薬の歴史

富山売薬発祥の起源とされる元禄3年{1690}「2代富山藩主・前田正甫公と江戸城腹痛事件」。備前の医師・万代常閑と「反魂丹」。薬種商・松井屋源右衛門。諸国への行商を広めた八重埼屋源六。「先用後利」の商法と立山山岳信仰配札檀那廻り。

②他藩への入国が困難な江戸時代に富山売薬は何故受け入れられたか。

特に薩摩藩と昆布、北前船。

③幕末、日本三大寺小屋と言われた富山西3番町にあった寺小屋「小西塾」の教育内容。

④明治に入り

漢方薬排斥、洋薬礼讃、売薬取締規則や売薬印紙税の導入など苦難の時代。

⑤明治26年富山市の補助金を基に多くの売薬業者の寄付によって「共立富山薬学校」を設立。

明治30年富山市へ移管し「富山市立富山薬学校」となり、これが富山北部高校薬業科の前身であり、明治40年県立に移管され、薬剤師など製薬メーカーへの人の育成そして売薬行商人養成機関としての位置付けを確保していく。明治43年県立の専門学校として昇格。日本で初めての薬学専門学校となる。これが、昭和24年富山学薬学部となった。この間昭和10年滑川町立薬学校設立。

これが現在の滑川高校薬業科であり、それらの歴史。

⑥明治以降、薬業人が金融機関や電力会社などを設立し、富山県の近代化や産業の育成に大きな貢献をした事。

これらのことを説明し、この素地があるから今日の「富山のくすり」があることを話しました。

また、薬局やドラックストアが普及し、医療機関も整備されている今日でも何故「置き薬」が存在するのか。それは薬箱が家の中にあって24時間営業し、必要な時に何時でも使える便利さ。しかも使用しなければ代金の支払いは発生しない。使用した分のみの支払いで、いわゆる「先用後利」用を先に利を後にする売薬独特の商法と同時に、①顧客との信用・信頼 ②良い商品 ③市場調査 ④記帳と経理 {例えば掛場帳}の重要性を売薬さんたちは300年も前から身につけていたことです。

詳細は紙面の関係上割愛しますが、いづれにしても、真面目にやればこれほど良い仕事はない。数年前北部高校から、配置薬業に従事した先輩もいたし、在学中に登録販売者の資格も取得した人もいた。

特に、女性は人当たりがよく配置販売に向いており、最近増加していることも話し配置薬業のPRをしてきました。

ただ、残念なことは滑川高校薬業科34名に「売薬さん」「置きくすり」を知っているか。の私の質問に全員知らない。滑川在住者は4人でした。

また、北部高校78名の生徒に同じ質問をしたところ17-18名でした。せめて薬業科ですから授業の中で富山の売薬に関して、多少触れてほしいものです。また、県内でのPR不足を改めて感じました。

写真は講義中の風景。

(2025/03/11)

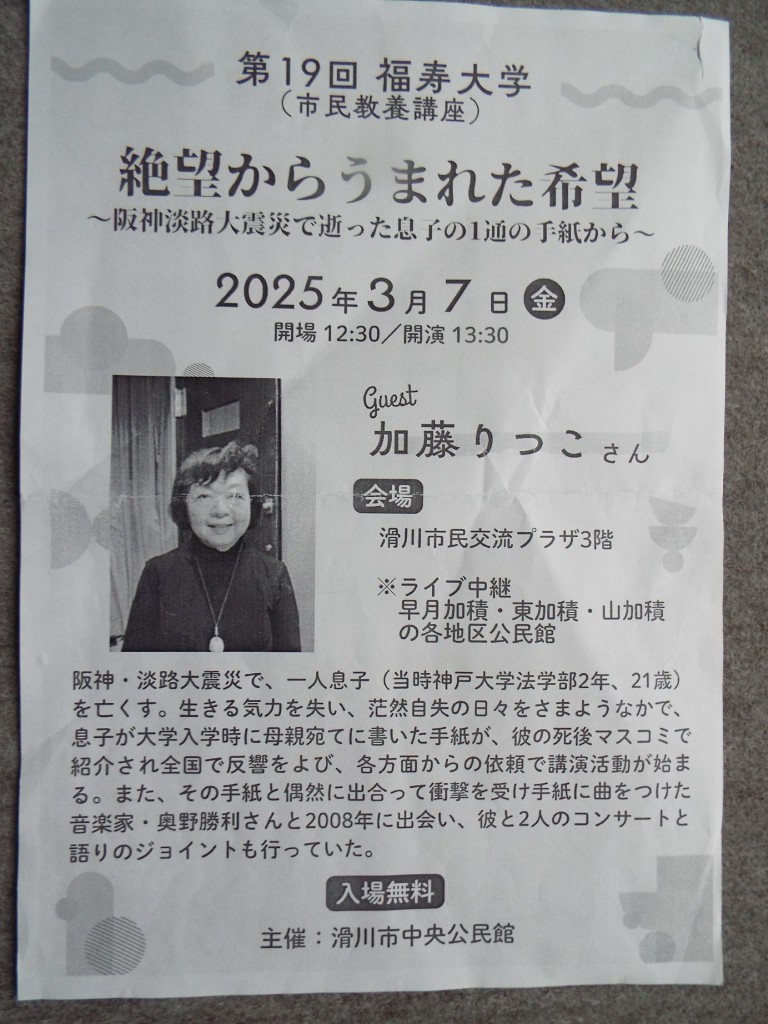

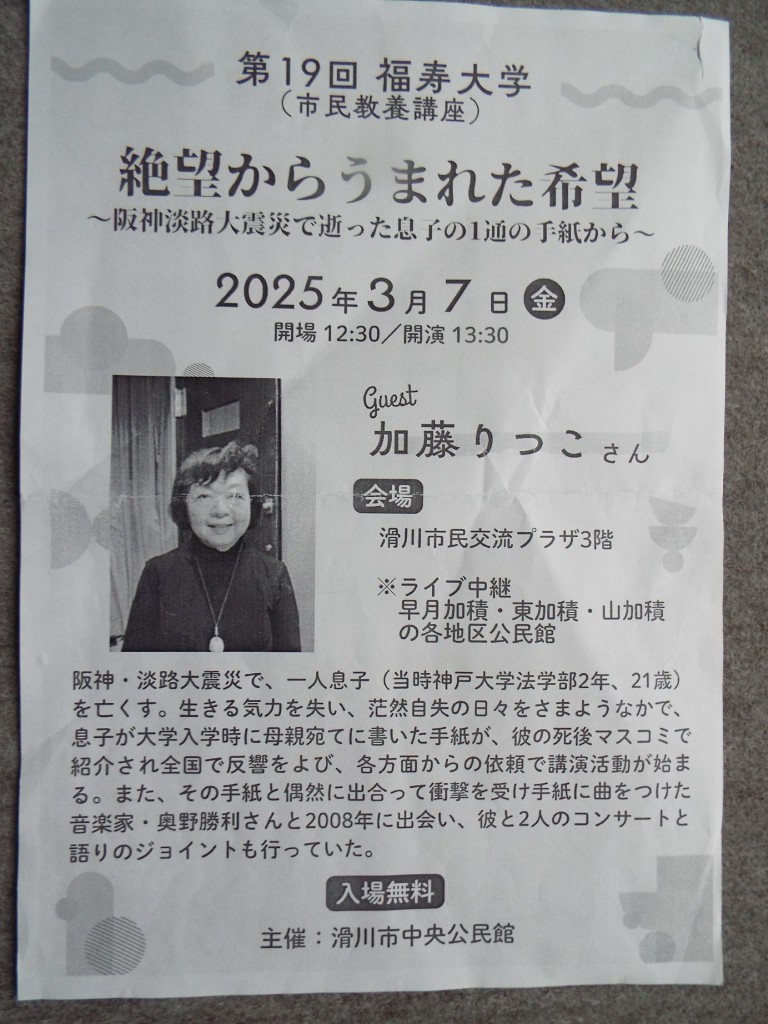

福寿大学市民教養講座

春は名のみの 風の寒さや

谷の鶯 歌は思えど・・・・早春賦より

3月7日は早春賦の歌を思い出すような肌寒い朝でしたが、我が家の小さな裏庭には「ふきのとう」が芽吹き「三寒四温」確実に春の足音が聞こえてくる季節の中、7日午後1時30分より3時まで滑川市民交流プラザで「絶望から生まれた希望」と題し、講演会が滑川市中央公民館主催で開催されました。今回の講師は遠方広島市よりお迎えした加藤りつこさんです。

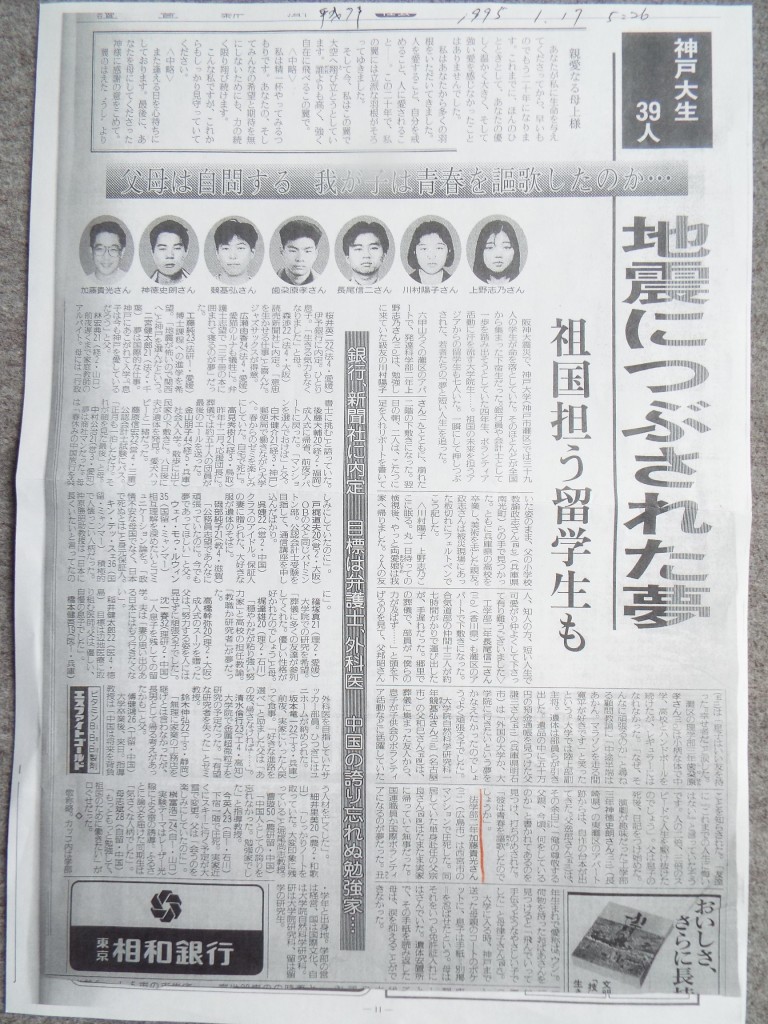

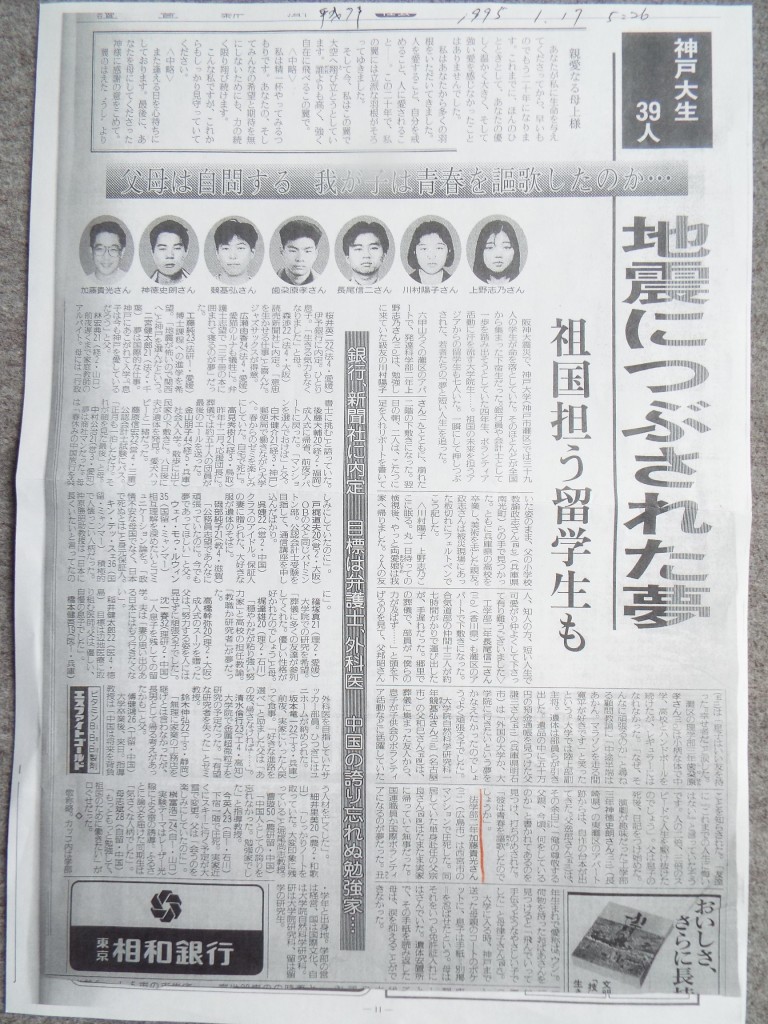

平成7年{1995}1月17日 午前5時46分 M7,6 震度7の大地震が発生しました。

ご存知、阪神淡路大震災です。この震災で6434名の多数の犠牲者が出ました。その中に、神戸大学在学中の39人の学生も尊い命を落としました。その39名の追悼特集を2月1日付け読売新聞全国版で「地震につぶされた夢」と題し、顔写真と共に関係者のコメントを添え報道した。

卒業間近の4年生の中で、銀行員や新聞社にすでに就職が内定していた人もいれば、祖国を担う留学生もいた。そして、今回の講師である加藤さんの一人息子の貴光君もいた。読売新聞の貴光君に関する記事は次の通りである。

「法学部2年加藤貴光さん{21}{広島市} は西宮市のマンションで圧死した。同居していた単身赴任の父宗良さんはたまたま実家に帰っていて無事だった。国連職員か国際ボランティアになるのが夢だった。丑年生まれで愛称は「ウシ」。

荷物を持ったおばあさんを見つけると「飛んでいって手伝うようなやさしい子でした」と母律子さん。大学に入る時、神戸まで送った母親のコートのポケットに、息子は手紙を忍ばせたという。母はそれをいつも免許証入れにはさんでいた。遺体安置所で、その手紙を読み返した母は、涙を抑えることができなかった。」とある。

先般、滑川高校の卒業生192名に手紙の全文を生徒に聞かせ、それをブログで発信しその中に手紙の全文を掲載しましたが、あえてもう1度記します。

「親愛なる母上様」

あなたが私に生命を与えてくださってから、早いものでもう20年になります。

これまでに、ほんのひとときとして、あなたの優しく温かく、大きく、そして強い愛を感じなかったことはありませんでした。私はあなたから多くの羽根をいただいてきました。人を愛すること、自分を戒めること、人に愛されること・・・。

この20年で、私の翼には立派な羽根がそろってゆきました。

そして今、私は、この翼で大空へ翔び立とうとしています。誰よりも高く、強く、自在に飛べるこの翼で。

これからの私は、行き先も明確でなく、とても苦しい「旅」をすることになるでしょう。疲れてやすむこともあり、間違った方向へ行くことも多々あることと思います。

しかし、私は精一杯やってみるつもりです。あなたの、そしてみんなの希望と期待を無にしないためにも、力の限り翔び続けます。

こんな私ですが、これからもしっかり見守っていてください。住む所は遠く離れていても、心は互いのもとにあるのです。

決してあなたはひとりではないですから・・・・。

それでは、くれぐれもおからだに気をつけて、また逢える日を心待ちにしております。

最後にあなたを母にしてくださった神様に感謝の意をこめて。

翼のはえた「うし」より

これが貴光君の手紙の全文である。

私はこの文を読んだ時、思わず胸の熱くなる思いを感じ、すぐこの記事をコピーした。私が19歳の時、果たしてこの様な心境になっていただろうか。「人を愛すること、自分を戒めること、人に愛されること、肉親や他人への感謝の気持ち、将来への確固たる志」など正直言って恥ずかしながら無かったと思う。

しかし、この時を機会に、このことの大切さを改めて知らされた思いでした。同時にこの様な素直で立派な青年に育てられた両親の育て方にも関心を持ったものです。その後、私が公職に身を置く立場になった平成14年から8年間、成人式で貴光君の手紙を女性の司会者に朗読して頂き、成人者と同年代の貴光君の思いと、前述した私の19歳の時の思いとを比較しながら、20歳の成人者にこの手紙から、「何かを学んでほしい」と話しました。

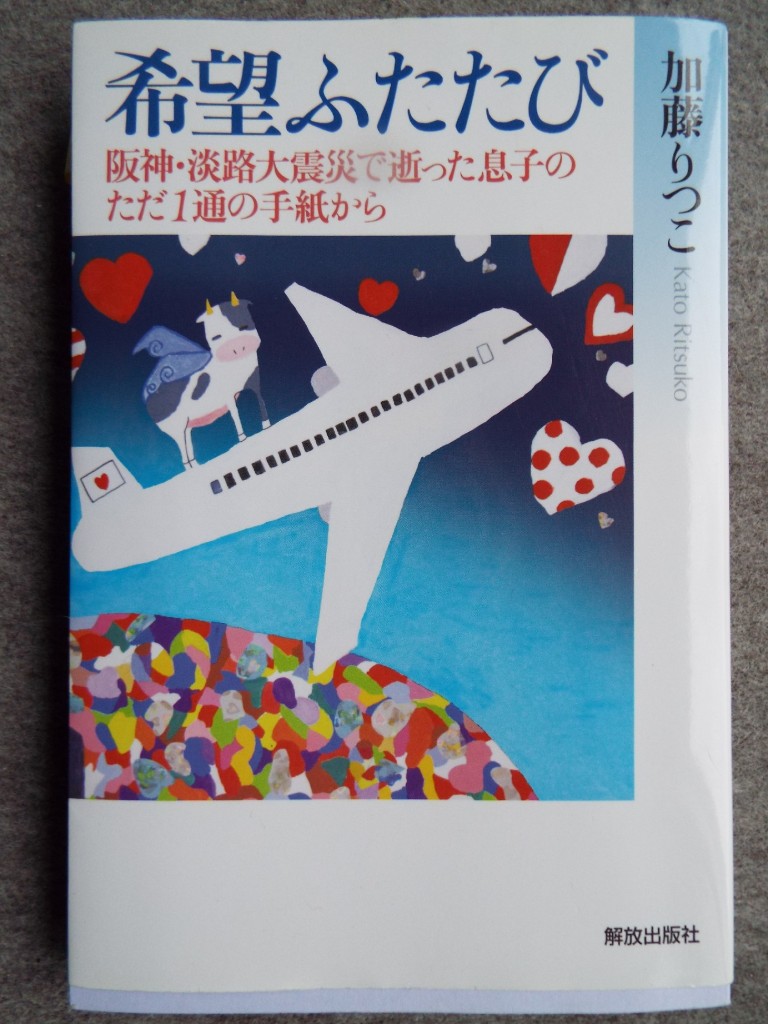

会場の女性からすすり泣きが聞こえたのを、今でも憶えています。その後、1月17日が来ると、ふと貴光君を思い出しますが、「去る者、日々に疎し」徐々に記憶の枠外に行きつつあった令和5年{2023}1月21日午前4時前たまたまトイレに起きた時、何気なくNHKラジオ深夜放送にスイッチを入れ4時から5分間のニュースのあと、何と貴光君の母りつこさんが、我が子を亡くし、未来への道を見失った時から、希望を再び取り戻すまでを50分余りにわたりインタビューされた放送を聞いたのです。

お会いしたことも、話をしたこともない加藤さんが私の眼前に現れたのです。その番組を制作したのはNHK神戸放送局とのことでしたから、朝8時30分NTT104番号案内で聞き、早速神戸放送局へ電話をして加藤さんの住所等聞きましたが個人情報保護の立場から教えてもらえませんでした。当然です。

そこで私の意を加藤さんに伝えてもらうことで了としました。その後、加藤さんからお電話があり、私が始めて手紙を読んでからお会いしたことも、話したこともない私の点と加藤さんという点が28年の歳月を得て、線となって結ばれた瞬間でした。

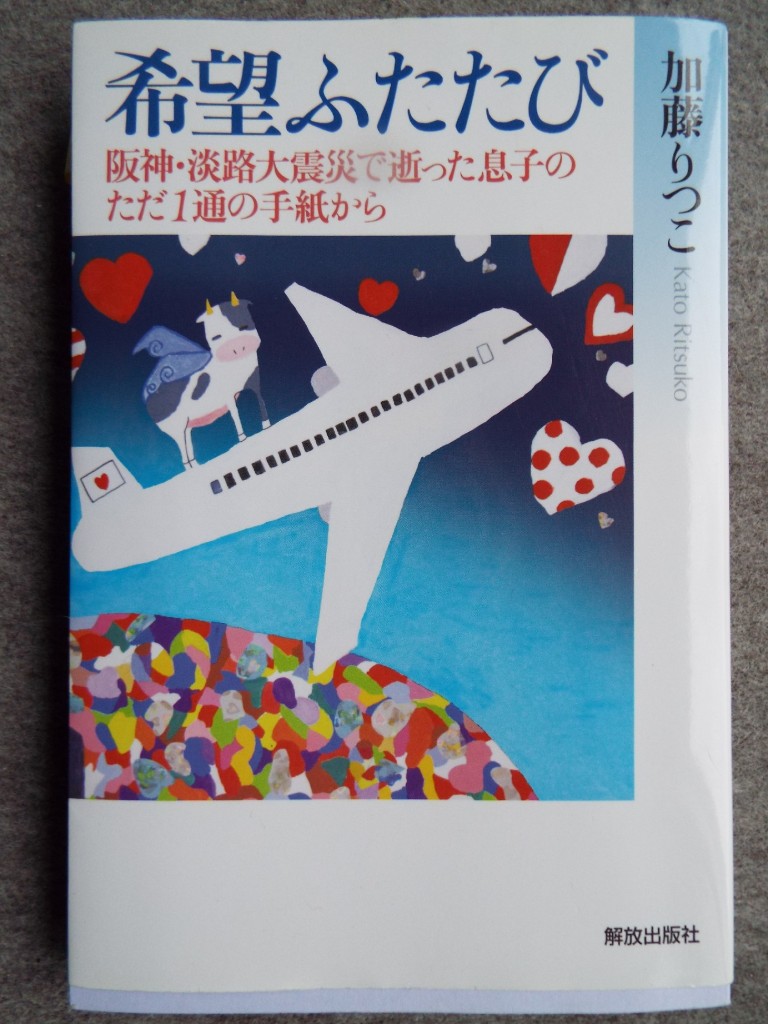

その線上で「著者・加藤りつこ」の「希望ふたたび」{ 阪神淡路大震災で逝った息子のただ1通の手紙から}を頂きました。その中に貴光君の誕生から幼児期。小学校から中学校。高校から大学。慟哭の始まり・・・阪神淡路大震災。絶望から希望へ。など多岐にわたる内容の中に、貴光君の誕生から大学まで、年代別の育児方針、子育ての環境整備、成長していく過程に於ける、親子の間の取り方等詳細に綴られており、お会いしたことはありませんでしたが好青年として成長された訳が解るような気がしました。

そんなことで、水野滑川市長や上田教育長に話をしたところ、震災から30年の節目の今回の講演会になりました。

点と点が28年の歳月を得て線になり、その線が2年延長され、今回80名ほどの参加者の面となったと思います。そんなことから開演前に私から一言その経緯について話しました。1時間余りの講演でしたが、会場では目頭を抑える人や、終了後何人もの人から主催者の方に「良かった」と声を掛けられたと聞き、中に入った私も安堵するやら、色々教えられる講演でした。

それにしても、もしあの時トイレに立たなかったら、ラジオのスイッチを入れなかったら、と思うと縁の不思議さを感じます。

写真は、①平成7年2月1日の読売新聞 ②当日のパンプレット ③水野市長を市長室へ表敬訪問、上田教育長同席 ④加藤りつこ著・希望ふたたび ⑤講演の加藤さん。

(2025/03/08)

![250706083224660[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507060832246602-1024x758.jpg)

![250706103539128[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507061035391281-758x1024.jpg)

![250709085622122[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507090856221221-758x1024.jpg)

![250705110945550[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507051109455501-1024x758.jpg)

![250705115043304[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507051150433041-1024x758.jpg)

![250705134214201[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507051342142011-1024x758.jpg)

![250709164320006[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507091643200061-758x1024.jpg)

![250704145917395[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041459173951-1024x758.jpg)

![250704152428370[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041524283701-1024x758.jpg)

![250704145309819[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041453098191-1024x758.jpg)

![250704112350720[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041123507201-1024x758.jpg)

![250704115825590[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041158255901-1024x758.jpg)

![250704121214384[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041212143841-758x1024.jpg)

![250704112855732[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041128557321-1024x758.jpg)

![250704125104229[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041251042291-1024x759.jpg)

![250704124705254[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041247052541-759x1024.jpg)

![250704124001045[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/07/2507041240010451-1024x759.jpg)

![250626205254209[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506262052542091-1024x759.jpg)

![250626205535691[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506262055356912-1024x759.jpg)

![250627111635081[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506271116350811-1024x759.jpg)

![250624090216180[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506240902161801-1024x759.jpg)

![250624085523706[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506240855237061-759x1024.jpg)

![250612110403101[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121104031011-1024x759.jpg)

![250612112242695[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121122426952-759x1024.jpg)

![250612111715519[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121117155191-759x1024.jpg)

![250612111944558[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506121119445581-759x1024.jpg)

![250611212019211[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506112120192112-1024x759.jpg)

![250611101749958[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506111017499581-1024x759.jpg)

![250611115455918[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506111154559181-1024x759.jpg)

![250611115659502[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506111156595021-1024x759.jpg)

![250614091517366[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/06/2506140915173662-759x1024.jpg)

![250525153236935[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251532369351-1024x759.jpg)

![250525163745068[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251637450681-1024x759.jpg)

![250525154011396[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251540113961-1024x759.jpg)

![250525145808152[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505251458081521-1024x759.jpg)

![250529055707427[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505290557074271-759x1024.jpg)

![250524110724722[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505241107247221-1024x759.jpg)

![250524112627183[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505241126271831-759x1024.jpg)

![250528111146768[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505281111467682-759x1024.jpg)

![250523145052220[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505231450522201-1024x759.jpg)

![250523141432411[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505231414324111-1024x759.jpg)

![250523141905167[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505231419051671-759x1024.jpg)

![250521152000879[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505211520008792-759x1024.jpg)

![250521090227969[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505210902279691-1024x759.jpg)

![250515092745395[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505150927453951-1024x759.jpg)

![250514112350631[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505141123506312-1024x759.jpg)

![250514110722774[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505141107227741-1024x759.jpg)

![250516095856502[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505160958565022-1024x759.jpg)

![250514113433868[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505141134338681-1024x759.jpg)

![250508153036262[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505081530362621-1024x759.jpg)

![250511163802801[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111638028011-759x1024.jpg)

![250511162743557[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111627435571-759x1024.jpg)

![250511150407405[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111504074051-1024x759.jpg)

![250511153806891[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505111538068912-759x1024.jpg)

![250509113249005[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091132490051-759x1024.jpg)

![250509113827300[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091138273002-759x1024.jpg)

![250509114721312[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091147213121-1024x759.jpg)

![250509125525264[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505091255252641-759x1024.jpg)

![250508090959197[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505080909591972-1024x759.jpg)

![250508091833149[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505080918331491-1024x759.jpg)

![250508085716592[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505080857165921-1024x759.jpg)

![250508151923283[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505081519232831-1024x759.jpg)

![250505135939132[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505051359391321-759x1024.jpg)

![250505150321530[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505051503215301-759x1024.jpg)

![250505093025134[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505050930251342-759x1024.jpg)

![250501131011586[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505011310115861-1024x759.jpg)

![250501130325161[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505011303251611-759x1024.jpg)

![250501131552342[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/05/2505011315523421-1024x759.jpg)

![1745889994895[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/17458899948951-1024x768.jpg)

![250428130933944[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504281309339441-759x1024.jpg)

![250405151741976[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504051517419761-1024x759.jpg)

![250404220115478[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504042201154781-1024x759.jpg)

![250404213753997[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2504042137539971-1024x759.jpg)

![250331155411630[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503311554116301-759x1024.jpg)

![250331103712321[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503311037123211-759x1024.jpg)

![250331103743708[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503311037437082-759x1024.jpg)

![250329152119104[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503291521191041-1024x759.jpg)

![250329141246873[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/04/2503291412468732-1024x759.jpg)

![250328150519213[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503281505192131-1024x759.jpg)

![250325180457831~2[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/25032518045783121-1024x759.jpg)

![250325185054580[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503251850545801-1024x759.jpg)

![250326114621654[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503261146216541-1024x759.jpg)

![250325120509900[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503251205099001-1024x759.jpg)

![250325121000997[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503251210009971-1024x759.jpg)

![250323173306708[2]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503231733067082-1024x759.jpg)

![250323190436170[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503231904361701-1024x759.jpg)

![250324093205679[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503240932056791-1024x759.jpg)

![250324093347366[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/03/2503240933473661-1024x759.jpg)